Sie saßen im Petersdom direkt unter der Kuppel: Als 1962 das zweite Vatikanische Konzil zusammentrat, blickten einige Teilnehmer neidisch auf die Beobachter der anderen christlichen Konfessionen. Es ging unter den Konzilsvätern der Witz um, man wolle aus der katholischen Kirche austreten und dann als Beobachter wieder kommen, dann säße man besser und könne mehr sehen.

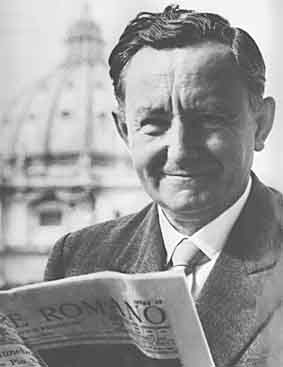

Die reformierte Kirche war vertreten, verschiedene orthodoxe, die anglikanische, und natürlich die lutherische. Edmund Schlink saß für die EKD im Zentrum des Geschehens, fleißig und ausführlich berichtete er nach Deutschland, was denn da in Rom so alles vor sich ging. Und das war auch die Absicht von Papst Johannes XXIII., wie Kardinal Kurt Koch erläutert, der Ökumenebeauftragte des Vatikan:

„Papst Johannes XXIII. hatte zwei Ziele für dieses Konzil. Das war erstens die Erneuerung der katholischen Kirche und zweitens die Wiederherstellung der Einheit der Christen. Das Ziel des Konzils war von vornherein ein ökumenisches.“

Um dieses ökumenische Ziel zu erreichen, waren Vertreter anderer christlicher Kirchen eingeladen, und zwar keineswegs versteckt in Logen und abseits des Geschehens, sondern eben direkt unter der Kuppel des Petersdoms, sichtbar für alle.

„Man muss unterscheiden zwischen den offiziellen Beobachtern von den Kirchen, zum Beispiel war der große evangelische Theologe Edmund Schlink ein solcher Beobachter, auf der anderen Seite hat es Gäste gegeben, die nicht im Auftrag von Kirchen dagewesen sind, sondern im persönlichen Namen. So etwa der großartige reformierte Theologe Oscar Cullmann. Die haben sehr positiv gewirkt. Sie haben auch teilnehmen können an den Generalversammlungen in der Basilika, sie haben in den Gruppierungen sehr viel beigetragen und ihre Bemerkungen eingeben können und Papst Johannes XXIII. war es ein ganz wichtiges Anliegen, dass Beobachter und Gäste auch präsent sind.“

Einfluss in Rom, Einfluss in Deutschland

Edmund Schlink war für die EKD in Rom, aber er hat sich nicht nur am Konzilsgeschehen beteiligt, er hat vor allem auch ausführliche Berichte über das Geschehen in Rom nach Deutschland geschickt. Die EKD nahm das Konzil, dessen Verhandlungen ja vertraulich waren, durch die Linse Edmund Schlink wahr. Aber was genau sollte er dort machen?

„Das ist schwer zu sagen, weil es nämlich keine genaue Arbeitsbeschreibung für Schlink gibt und er sich seine Arbeit selber gestalten konnte“, sagt Margarethe Hopf, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für evangelische Kirchengeschichte in Bonn, die sich wissenschaftlich mit Schlink befasst. In jedem Fall war er aber nicht nur für die EKD wichtig, sondern auch für die Arbeit des Konzils selber. „Die Beobachter konnten Einfluss nehmen bei verschiedenen Gelegenheiten, es gab sozusagen eine institutionalisierte Art, Einfluss zu nehmen. Das waren die dienstäglichen Treffen mit dem Einheitssekretariat, dort konnten die Beobachter ihre Eindrücke der Schemata vortragen und diese Eingaben wurden dann an die Kommissionen weiter geleitet. Später, als das Einheitssekretariat dann selber den Rang einer Kommission hatte, konnte es selber auch Eingaben machen und so ist das also direkt in die Arbeit eingeflossen.“

Psychologe, Theologe, Lehrer, Ökumeniker

Schlink ist so etwas wie ein deutscher Vorzeigeprofessor: Er erwirbt zwei Doktortitel – einer in Psychologie, einer in Theologie – er wird Professor in Heidelberg und gründet dort ein Institut, übrigens das erste ökumenische an einer deutschen Hochschule. Er hat berühmte Schüler, der bekannteste von ihnen ist wohl Wolfhard Pannenberg. Und er war in Gremien aktiv, z. B. dem ökumenische Rat der Kirchen. Noch einmal Margarethe Hopf:

„Er war jemand, der auf diesem kirchenpolitischen Parkett zu Hause war, aber auch versucht hat, das wissenschaftlich auszuwerten. Diese Kombination war Schlink wichtig. Und wichtig war ihm auch der Kontakt zu den orthodoxen Kirchen. Ich denke, dass seine eigentliche Liebe den orthodoxen Kirchen galt, das hat ihn zutiefst beeindruckt, vor allem der doxologische Aspekt der Theologie in der orthodoxen Kirche.“

Schlink war in den 20er Jahren nach seinem Psychologie-Studium zur Theologie gekommen, aber kurz nach Erlangung der Lehrbefugnis wurde sie ihm gleich wieder entzogen: Als Mitglied der Bekennenden Kirche – gegen die nazionalsozialistische ‘Deutschen Christen’ – durfte er nicht Professor werden. Er war in gewisser Weise im Widerstand. Aber „nicht im aktiven Widerstand. Er hatte Kontakte zu Bonhoeffer und wusste auch um die Vorgänge, aber er hat sich selber nicht aktiv beteiligt, aber in seinen Gedanken und Predigten wird Widerstand fassbar; es ist eine andere Form von Widerstand,“ so Hopf.

Erfahrung aus der Gemeinsamkeit 1933 – 1945

Die Erfahrungen der Nazi-Herrschaft und des Krieges haben ihn nachhaltig geprägt, bis weit in seine Theologie hinein. Für ihn wird Ökumene ein unausweichliches Thema, er nannte es das „Transparentwerden der trennenden Wände“. Eine unerwartete und tröstliche Erfahrung. Lesen wir bei Schlink selbst nach:

„Als wir am Ende des Krieges aus den Kellern und Trümmern des Dritten Reiches wieder an das Tageslicht traten, war uns allen bewusst, dass wir die apokalyptischen Visionen jener Jahre nie wieder vergessen könnten und dass es uns nicht erlaubt sei, nur wiederherzustellen, was seit 1933 zerstört worden war […] Ich konnte nicht vergessen die demütigen Gesichter der zwangsverpflichteten orthodoxen Arbeiterinnen aus der Ukraine, die in Bielefeld an den Altar der evangelisch-lutherischen Marienkirche traten und denen ich das Sakrament nicht verweigern konnte. Ich konnte auch nicht vergessen, wie auf den Schlachtfeldern und in der Heimat im Angesicht des Todes zwischen evangelischen und römisch-katholischen Christen sichtbar geworden ist. War das nur die Erfahrung einer Grenzsituation, die für das normale kirchliche Leben und für das dogmatische Verständnis der Kirche bedeutungslos ist? Oder war es gar ein Irrtum? Oder besteht nicht vielmehr die Verpflichtung, das was in jenen Tagen mit allen Zeichen einer pneumatischen Unausweichlichkeit in elementarer Weise für uns aufgebrochen war, nun in aller Sorgfalt auf seine ekklesiologische Bedeutung hin zu durchdenken un in der Begegnung der Konfessionen bewusst zu erhalten?“

In aller Kürze das ganze theologische Programm Schlinks: Die Reflexion dessen, was Kirche ist und sein soll, und die praktische Begegnung der Konfessionen. Und diese Gedanken, dieses Transparentwerden der Wände, wird ihm zur treibenden Kraft. Margarete Hopf:

„Immer sofort ökumenisch. Er hat das in Heidelberg ganz maßgeblich mit geprägt, indem er dann den Lehrstuhl so bestimmt hat, dass er auch Ökumene mit behandelt, und er hat das Institut später mit angegliedert. Dogmatik und Ökumenik zu lehren war etwas Neues in dieser Zeit.“

Etwas Neues, das sich dann aber in den verschiedensten Gedanken und theologischen Überlegungen wiederfindet. Im gleichen Text taucht bei Schlink dann die Denkfigur auf, die für das Zweite Vatikanum so bezeichnend werden wird:

„Was in kirchlichen Grenzsituationen als Wahrheit aufgeleuchtet ist, kann in normalen Situationen nicht unwahr sein, auch wenn es sich nicht einfach wiederholen lässt. Aber gibt es letztlich überhaupt normale Zeiten für die Kirche? Ist die Kirche nicht immer in der Fremde bis zum Jüngsten Tage das wandernde Gottesvolk?“

Das Wandernde Gottesvolk – Im Konzilsdokument über die Kirche ‚Lumen Gentium’ findet sich ebenfalls genau diese Formulierung.

Was genau macht Schlink in Rom?

Am Anfang sah Schlink sich als eine Hilfe für die fortschrittlichen Kräfte des Konzils, wie er es selber formuliert hat, aber ab der zweiten Session 1963 äußert er das Gefühl, weniger wichtig zu sein. Margarethe Hopf sagt, er sei mit einer gewissen Skepsis auf das Konzil gefahren, weil er sich gut auskannte und auch die ökumenisch ablehnende Haltung der römisch-katholischen Kirche gut kannte. Andererseits schien ihm zu diesem Zeitpunkt auch alles möglich zu sein. Er sei also auch mit großer Hoffnung auf das Konzil gefahren.

„Schlink war schon während der Vorbereitungsphase des Konzils als Beobachter in Rom und während dieser Zeit beschreibt er, wie er Kontakte knüpft, wen er befragt – zum Beispiel zum Einheitssekretariat und zu Konzilsvätern – die persönlichen Kontakte prägen die ersten Berichte. Dann, zu Beginn des Konzils, wechselt der Ton dieser Berichte, da geht es vor allem darum, dass Schlink die Entwürfe der Konzilstexte, die so genannten Schemata, auswertet. Da gibt es dann zwanzig-seitige Analysen zu einzelnen Texten und Stellungnahmen. Dann berichtet er über Gerüchte, die er hört, wie sich Texte entwickeln könnten und versucht dann auch, Hintergründe zu klären und berichtet das alles nach Hannover und Berlin.“

Ausführliche Texte mit privilegiertem Wissen und theologischer Fachkenntnis, dazu beste Vernetzung und hohes Interesse, perfekte Bedingungen also für eine gute Wahrnehmung der Konzils durch die EKD – sollte man meinen. Aber all der Einsatz hatte damals nur begrenzte Leserschaft und damit begrenzten Einfluss:

„Es war eigentlich nur für ein paar Funktionäre in Hannover und Berlin, denn die Konzilsbeobachter standen wie die Konzilsväter unter der Geheimhaltung. Insofern kamen die Berichte an den EKD-Ratsvorsitzenden Kurt Scharf, sie kamen an den Bevollmächtigten der EKD bei der Bundesregierung, Herrmann Kunst, und dann Herrmann Dietz-Felbinger, der bayrische Landesbischof noch Berichte bekommen, weil er für die EKD im Rat die Katholika-Fragen bearbeitet hat. Es war kein breites Publikum. Auch ganz grundsätzlich bezweifle ich, dass jemand die Berichte ausführlich zur Kenntnis genommen hat.“

Das mag mit der Länge und Ausführlichkeit, vielleicht auch mit der Komplexität zu tun haben, mit der Theologen zu schreiben pflegen. Margarethe Hopf liest in SchlinksTexten auch etwas überaus Gewissenhaftes, vielleicht sogar etwas zu viel davon.

„Er hat was von einem Listenführer, er hat etwas ganz Penibles. Es geht aber darüber hinaus, er ist auch Analytiker, er hilft der EKD auch, eine Stellungnahme zu erarbeiten. Er ist damit auch Kirchenpolitiker.“

Lob und Tadel für das Konzil

„Er versucht in den Berichten eine neutrale Berichterstattung, das heißt, dass er die Vorgänge auf dem Konzil aus der römisch-katholischen Perspektive beurteilen will, und nicht so sehr von einem evangelischen Standpunkt. Seine Auffassung ist, dass wenn man seinen Gesprächspartner immer nach seinen eigenen Maßstäben misst, er immer defizitär sein wird. Deswegen bemüht er sich um Neutralität und kommt zu wertschätzenden Urteilen.“

Aber Schlink benennt auch klar die Probleme, die sich seiner Meinung nach für die Ökumene stellen.

„Interessanterweise sieht er andere Probleme als wir heute. Zum Beispiel sieht er einen enormen Fortschritt darin, dass andere Konfessionen als ‚Kirchen und kirchliche Gemeinschaften’ bewertet werden, weil er darin eine gewisse Wertschätzung erkennt. Und er sagt, dass man daran sehen kann, dass es ekklesiologische Fragen gibt, die noch nicht abschließend behandelt worden sind. Grundsätzlich ist er allerdings der Meinung, dass die Kirchenkonstitution – eine ‚Katastrophe’ ist zuviel gesagt – skeptisch zu betrachten ist. Es ist nicht die Zeit, zu abschließenden Dogmatisierungen zu kommen.“

Lesen wir dazu bei Schlink selber:

„Zwar sehen wir heute in der evangelischen und katholischen Theologie die Aufgabe einer Übersetzung dogmatischer Aussagen aus der Fragestellung und Begrifflichkeit ihrer historischen Entstehung sowie aus ihrer Besonderen Denk- und Aussagestruktur in die zum Teil ganz anderen Fragestellungen, Begrifflichkeiten und Strukturen unserer Zeit. Wir sehen damit die Möglichkeiten einer Neuinterpretation dogmatischer Aussagen und ihrer Erschließung in der Richtung auf einen Consensus getrennter Kirchen hin. Aber auch von dieser Einsicht in die Geschichtlichkeit der Dogmen und von dieser Möglichkeit der Neuinterpretation ist auf dem Konzil, wie mir scheint, kein Gebrauch gemacht worden. Auch ist kein Versuch unternommen worden, vom Christusbekenntnis her das größere oder geringere verpflichtende Gewicht der verschiedenen dogmatischen Entscheidungen zu unterscheiden.“

Margarethe Hopf:

„Er hat sich viel versprochen von der Ansprache Johannes XXIII. ganz zu Beginn des Konzils, als er von der Hierarchie der Wahrheiten sprach. Da dachte Schlink, dass es möglich sei, dass auch dogmatische Aussagen relativiert werden würden.“

So geraten die von Kardial Koch angesprochenen zwei Absichten des Konzils in den Augen Schlinks in Konflikt: Das Verständnis von einer Erneuerung der katholischen Kirche könne dazu führen, dass das Verständnis von Ökumene als Rückkehr wachse.

Schlink sah und formuliert aber auch eine andere Möglichkeit, seinen Weg zu mehr Ökumene:

„Je mehr aber innerhalb der römischen Kirche das Konzilsgeschehen als Anfang […] gesehen wird, desto mehr wird die Einigung als Ergebnis einer wechselseitigen Bekehrung der Getrennten zueinander und nicht als Rückkehr, sondern als Versöhnung, nicht als Unterwerfung, sondern als wechselseitige Aufnahme der Gemeinschaft, nicht als einseitiges Nehmen, sondern als wechselseitiges Geben und Empfangen erwartet.“

Das Stück ist als Radiobeitrag entstanden, hier können Sie Ihn hören

Zitate von Edmund Schlink:

1. Selbstportrait Edmung Schlink aus einer Festschrift für Kurt Scharf, S. 206

2. Edmund Schlink: Nach dem Konzil, S. 111.

3. Edmund Schlink: Nach dem Konzil, S. 114

Mein Dank abschließend an die lutherische Gemeinde in Rom, die einen Vortrag zu Schlink veranstaltet hat, und an Margarethe Hopf für das Interview und das zur Verfügung gestellte Material.