In einem Buch über Georg Friedrich Händel bin ich vor einigen Tagen einer witzigen Datumsangabe begegnet: „A Londres, se 29./18. De juillet 1735″. Händel hatte einen Brief geschrieben, aus London nach Deutschland, und deswegen ein Doppeldatum angeben müssen. Denn der Kontinent rechnete damals schon mit dem Gregorianischen Kalender, das anglikanische England wollte sich solch papistischen Verschwörungen aber nicht unterwerfen und blieb deswegen beim julianischen Kalender. Während also in England der 18. Juli war, war es auf dem Kontinent der 29. Juli.

Kalender

Kurios ist deswegen auch das Sterbedatum der heiligen Teresa von Avila: sie starb in der Nacht vom 4. auf den 15. Oktober 1582, also genau dann, als zur Angleichung an die neue Kalenderrechnung auf dem Kontinent, nicht aber etwa in England, zehn Tage ausgelassen wurden. Das erklärt die zehn Tage Unterschied in Händels Brief.

Dabei geht es aber nicht nur um reine Mathematik oder Kalenderdruckerei. Heute mag das sehr pragmatisch klingen, wenn wir einen Tag im Februar einfügen oder wenn wir einfach Uhren vor und zurück stellen. Aber das war nicht immer so. Kalender sind mehr als nur Zeit-Ordner. Sie ordnen das Leben. Und damit sind sie wichtig.

Mehr als nur reine Pragmatik

Der Schalt-Tag, den wir in diesem Jahr wieder haben, stammt zum Beispiel aus der Neuordnung der Zeit unter Papst Gregor XIII., kurz Gregorianischer Kalender genannt. Die klugen Jesuitenpatres aus dem Collegio Romano – kurz darauf nach demselben Papst „Gregoriana“ genannt – haben gerechnet und geplant und einen neuen Kalender entwickelt. Zum Frust der nicht-katholischen Herrscher im Osten und im Norden, sie haben sich dieser Reform erst einmal verweigert, die orthodoxen Länder haben sogar noch länger mit der Umstellung gewartet als die anglikanischen. Auch hier zeigt sich: das ist nicht reine Pragmatik. Das hat mit Weltdeutung und damit Macht und Einfluss zu tun.

Wunderbar nachlesen kann man den Streit und auch die religiöse Dimension bei William Shakespeare, wo sonst. In Julius Caesar geht es immer wieder um Zeit und Messung und die Frage, was für ein Tag heute eigentlich ist. Der Streit um den Kalender tobte gerade unter Königin Elisabeth und Shakespeare wickelt die Diskussionen für sein Publikum witzig verpackt in sein Stück ein.

Julius Caesar hatte ja selber einen neuen Kalender eingeführt – den „julianischen” – und da lag das Thema nahe. Brutus, Caesar’s Mörder, fragt im Stück „Is not tomorrow, boy, the first of March?” (II,i,40), obwohl es doch die Iden sind, die anstehen. Da fehlen zehn Tage. Die Zuhörer im Globe Theater werden gelächelt haben.

Das Ganze spielt heute keine Rolle mehr? Pustekuchen! Natürlich ist das auch heute noch wichtig. Nehmen wir einfach nur mal den Streit unter Christen, wann eigentlich Ostern zu feiern ist. Nach dem julianischen Kalender – so halten es die orthodoxen Christen – oder nach dem gregorianischen. Zu besichtigen jedes Jahr im Heiligen Land. Stellen wir uns vor, alle Christen würden sich auf den orthodoxen Termin einigen, die säkulare Gesellschaft würde im Dreieck springen, wenn die Christen auf einmal bestimmen könnten, wann Oster-Schulferien zu nehmen sind.

Ostertermin und Sabbat

Nehmen wir die Frage nach dem Buß- und Bettag. Nehmen wir die Frage nach den zweiten Feiertagen zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten, die es so nur in der deutschen Kultur gibt. Nehmen wir den Advent als geprägte Zeit, der selbstverständlich via “Weihnachtsmarkt” und dann “Wintermarkt” einen Teil des Jahres prägen soll, aber bitte ohne Inhalt, vor allem ohne christlichen Inhalt. Hier übernimmt der Konsum die Dominanz des Kalenders.

Fast schon völlig vergessen ist die Frage, wann eigentlich die Woche beginnt. Was ist der erste Tag? Wir feiern den ersten Tag der Woche als den Tag, als Christus von den Toten erstanden ist, heißt es im Hochgebet der Messe. Also den Sonntag. Aber der gehört zum Wochen-„Ende”, also zum Schluss, nicht zum Anfang. Was denn nun?

Auf meinem Rechner beginnt die Woche wirklich am Sonntag, man kann das der Software ja vorgeben. Und ich muss gestehen, es bleibt verwirrend, so tief hat sich das „Wochenende” schon eingeschliffen. Dabei geht der wichtigste Gehalt des Tages verloren: wir beginnen unsere Zeit mit der Auferstehung, sie kommt nicht am Schluss. Auferstehung ist neue Schöpfung, deswegen findet sie am ersten Tag der Woche statt, am Schöpfungstag Eins, nicht am Sabbat, dem Schöpfungstag an dem Gott ruhte.

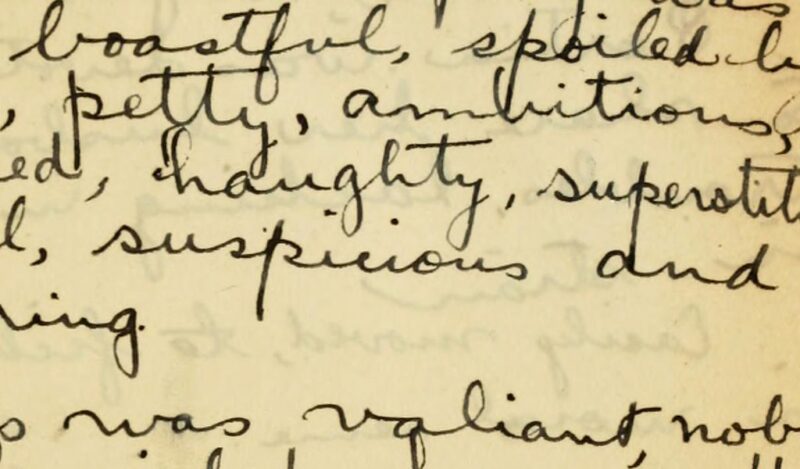

Und nur ein kleiner Hinweis auf eine ganz andere Ordnung der Zeit, die aber ebenso wirkmächtig zu sein scheint: die Astrologie. Sternzeichen und Aszendent und so weiter sind für einige Leute nicht unwichtig. Angeblich bestimmen sie Charakter bei der Geburt oder andere Dinge. Aber das nur als Nebenbemerkung.

Sonntag oder Sabbat?

Wobei wir beim Schlussakkord wären. Denn es gibt ja sogar ein Gebot dazu. Lesen wir im Buch Deuteronomium: „Achte auf den Sabbat: Halte ihn heilig, wie es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht hat.“ Im Buch Exodus, der zweiten Quelle für die Zehn Gebote, ist es etwas kürzer, aber in der Substanz dasselbe.

Das machen wir aber nicht mehr. Wir halten den Sonntag, und das ist nicht der Sabbat. Verwirrend, oder? Aus theologischen Gründen feiern wir nicht den Sabbat, sondern den Sonntag, nicht den letzten Tag, sondern den ersten, trotz des Gebotes. Die Auferstehung des Herrn und damit die neue Schöpfung bestimmt unseren Kalender. Oder zumindest sollte sie das tun, das Wochenende hat aber dafür gesorgt, dass beide zusammen kleben und eigentlich nicht mehr zu trennen sind. Der erste und der letzte Tage der Woche verschmelzen, Inhalte außer „nicht arbeiten müssen aber trotzdem shoppen wollen” haben sie nicht mehr.

Die Ordnung unserer Zeit lassen wir uns heute von anderen Mächten vorgeben als früher. Es ist nicht so, dass wir freier geworden wären, nur weil die Kirche oder der Staat die Hoheit über unsere Kalender und damit die Ordnung der Zeit verloren hätten. Noch vor wenigen Jahren war es der „Wirtschaftsstandort Deutschland”, der uns Feiertage weggenommen hat. Jedes Jahr ist es der Konsum, der die Weihnachtszeit in Weihnachtsmarkt, Fest am 24. und Umtauschzeit mit Ferienstress danach einteilt.

Wir wollen es ja so. Wir machen es mit. Und für mich ist der erste Tag der Woche der Sonntag. Ganz aufgegeben habe ich noch nicht.

Ich möchte drei Anmerkungen machen: Zum ersten ist der Schalttag, der „ante diem bissextum Kalendas Martias”, also der heutige 24. Februar in einem Schaltjahr (man schaue in altes Missale Romanum), keine Erfindung des Gregorianischen Kalenders sondern des julianischen. Lediglich das das Säkularprinzip der Schaltungen, um in Harmonie mit den Jahreszeiten zu bleiben, ist neu. Zum zweiten hat die Kalenderkommission, die nicht nur aus “klugen Jesuiten” bestand, die (verschollene) Vorlage des Medizinprofessor Luigi Giglio ausgearbeitet, der von Christophorus Clavius SJ selber als “primus auctor” des Gregorianischen Kalenders bezeichnet wurde, nachzulesen bei Gordon Moyer “Aloisius Lilius and the Compendium Novae Rationis Restituendi Kalendarium”, erschienen in Gregorian Reform of the Calendar: Proceedings of the Vatican conference to commemorate its 400th anniversary. Edited by G. V. Coyne, M. A. Hoskin, and O. Pedersen. Specola Vaticana, citta del vaticano 1983, p.171** sowie in der Bulle ‘Intergravissimas’im 5. Absatz. Man sollte auch beachten, dass die umfassende Erläuterung des neuen Gregorianischen Kalenders, die ‘Explicatio’ von Clavius, erst 21 Jahre (!) nach der Einführung des GK erschien. **http://www.casinapioiv.va/content/dam/accademia/pdf/es3.pdf. Zum dritten betrifft das Auseinanderdriften der Hochfeste auch das Judentum, so dass es klüger wäre, die der Drift zugrunde liegenden unterschiedlichen Kalendermondgeschwindigkeiten in Einklang zu bringen, als ein bestimmtes Datum per Dekret zu fixieren.

Für mich beginnt die Woche mit dem Montag, ich beschließe sie mit dem Sonntag. Allerdings muss ich dazu gestehen, als Hausfrau bin ich sehr unabhängig von den Vorgaben anderer Menschen, ich kann mich da ganz meinem Zeitgefühl hingeben. Seit vielen Jahren trage ich schon keine Uhr mehr, kann Zeit aber trotzdem als wichtigen Moment und innere Anforderung empfinden. Will heißen, ich bin pünktlich, gerade so, als hätte ich eine innere Uhr, die mir sagt wann die Zeit für mich richtig ist. Als ich noch gearbeitet habe, ich meine natürlich bezahlt gearbeitet habe, da empfand ich sehr häufig einen Druck. Leider war ich diesbezüglich manchmal sehr ungerecht, denn ich ließ meine schlechten Gefühle dann oft an meinem Umfeld aus, das teilweise jedoch gar nichts dafür konnte. Ich glaube jeder Mensch hat eine innere Uhr, die ihm die Möglichkeit gibt zu empfinden. Diese Uhr mag sich nicht nach Vorgaben richten, sie will frei über ihr Schicksal entscheiden, um es dann auch tragen zu können. Was ich damit sagen will, Kalender hin oder her, jeder Mensch ist selbst dafür verantwortlich was er wann, wie und warum tut oder eben unterlässt.

Lieber P. Hagenkord,

mir geht es wie Ihnen – ich lasse die Woche ausdrücklich mit dem Sonntag beginnen (auch am Rechner), mir bedeutet der Sonntag etwas (und ich bin froh, dass er in Deutschland doch noch weitgehend geschützt ist). Ich bin sehr glücklich, dass Kirchen und Gewerkschaften beim Sonntagsschutz an einem Strang ziehen. Das ist gut so.

Was die Osterfeierlichkeiten betrifft wäre ich für einen Kompromiss: Der Tag des Äquinoctiums, der Tagundnachtgleiche, ist ja nunmal astronomisch fix. Und jeder Kalender hat eine Ungenauigkeit, die den 21. März langsam (beim julianischen Kalender schneller) vom Äquinoctium entfernt. Man möge den 21. März erneut auf die Tag-und-Nachtgleiche legen (Vorteil: Westchristen), dann aber nach dem meletianischen Kalender (Vorteil: Ostchristen) rechnen. Dieser ist noch genauer als der gregorianische Kalender und damit sollten wir im Westen gut leben können. Und vielleicht kann man noch eine Neufestlegung treffen: Ostern ist am Sonntag, den 15. Nisan oder am Sonntag nach dem 15. Nisan. Antijudaistische Regelungen – wie es, seien wir ehrlich – der Osterkanon des Nizänums ist – sollte man auch revidieren. Viel würde sich insgesamt nicht ändern. Und wir hätten wieder gemeinsam Ostern. Und dächten auch an den Juden Jesus.

Der melitianische, neujulianische Kalender von Milankovic benutzt einen Wert für die Jahreslänge, die nahe an der Länge des tropischen Jahres liegt, und ist daher in der Tat genauer als der Gregorianische Kalender. Dies betrifft allerdings nur den Sonnenteil des Kalenders, die kalendarische Bestimmung des Frühlingsanfangs, und nicht den Mondteil. Der Preis für diese solare Genauigkeit wäre ein Verlust der zyklischen Aspekte im lunaren Kalenderteil des Gregorianischen Kalenders. Unser Kalender beruht auf zwei kulturellen Erben, dem römisch-griechischen und dem jüdisch-babylonischen. Bei letzterem spielt die in ariden Gegenden gut beobachtbare Phasengestalt des Mondes eine wichtige Rolle. Gute, vertiefende Betrachtungen dazu finden Sie u.a. hier: http://www.3eck.org/Ginzel/band2/par141.html und http://www-nonlinear.physik.uni-bremen.de/download/RichterKalenderMittGG44S59-78%282007%29.pdf. Wie auch immer, wenn man den Termin für Ostern auf einen bestimmten, festen Sonntag des solaren Kalenderteils fixiert, schneidet man gleichzeitig das jüdische und babylonische Erbe dieses Festes geistig ab. Dann sollte man konsequenterweise die derzeitigen kulturellen materiellen Zerstörungsexzesse im vorderen Orient auch nicht allzusehr bedauern…

Dieser Aufsatz ist wirklich wunderbar! Danke dafür! Wieder was dazu gelernt. Sie sind halt ein äußerst kluges Köpfchen!

Wie irre! Ihr tragt Leichen in der Gegend rum.

Ihr kennt wirklich weder Geschmacks-, Pietät-, Vernunft- oder sonstige Grenzen.

Ekelhaft…

Das ist buchstäblich Irre ist, dass etliche mit unausgegorenen Vorschlägen am Gregorianischen Kalender herumbasteln möchten, sich aber kaum einer der Mühe unterzieht, seine einmalige freiheitliche Struktur zu verstehen, denn “kein anderes zyklisches solilunares oder lunisolares Zeitzählungssystem, das die Menschheit bis 1582 kannte und bis heute kennt, war mit einem solchen Fenster der Freiheit “gleich bei der Geburt” ausgestattet worden. Das ist ein entscheidend Neues und merkwürdigerweise bis heute Verkanntes, obwohl es der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch ein mehr als 600 Seiten umfassendes Buch im Format Folio vor mehr als 400 Jahren mitgeteilt worden war.” (Zitat aus: https://www.researchgate.net/publication/265492982_The_adjustably_cyclical_solilunar_time-measuring_system_of_the_Gregorian_calendar_A_scientific_masterwork_of_the_late_Renaissance)

Errata: Das buchstäblich Irre ist, …

“Das ist buchstäblich Irre ist, dass etliche mit unausgegorenen Vorschlägen am Gregorianischen Kalender herumbasteln möchten, sich aber kaum einer der Mühe unterzieht, seine einmalige freiheitliche Struktur zu verstehen…”

Geht’s auch ein bisschen weniger polemisch? Ein Kalender ist ein Instrument. Man muss ihn nicht ideologisch aufladen. Der meletianische Kalender ist schlicht genauer, also auch zu übernehmen. Überhaupt sollte man sich an der Astronomie orientieren und nicht an den Berechnungen, die vielleicht genau sein mögen, aber dann nicht einberechnen, dass sich die Gestirne vielleicht nicht an die Berechnungen halten (das ist tatsächlich so!).

Die Art der Osterfestberechnung sollte ohne viel “jüdischer” sein – denn das Fest ist jüdisch. Die simpelste Form einer ökumenischen Vereinheitlichung ist also schlicht die Orientierung am Judentum. Und dieses berechnet das Pesachdatum wohl selbst am besten. Ostern sollte am Sonntag, den 15. Nisan oder am Sonntag nach dem 15. Nisan stattfinden. Das würde als Terminierung völlig reichen.

Das “Irre” griff die einleitende Äußerung der Vorkommentatorin auf und “unausgegoren” war zweifelsfrei der französische Revolutionskalender: http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/p/fundus/4/aufgebauer.pdf.

Natürlich ist ein Kalender bloß ein Hilfsmittel, die Zeit verläßlich zu ordnen und wie es im Psalm 104,19 treffend heißt, bedient man sich dabei seit altersher der beiden Himmelsleuchten Mond und Sonne. Die Sonne war hierbei für das Agrar- und Steuerwesen (Ernten und Naturalabgaben) der wesentliche Zeitgeber, der Mond für die religiösen Kult- und Opferfeiern. Das ist keine ideologische Aufladung, sondern ein immaterielles, altes Kulturgut. Darauf beruht auch, dass der Gregorianische Kalender für jede der beiden Himmelsleuchten, Sonne und Mond, je einen vollständigen Kalender enthält, was meistens unbekannt ist. Der melitianische Kalender hält den kalendarischen Frühlingbeginn mit seinen Schaltungen in der Tat genauer an der astronomischen Tag-und Nachtgleiche. Er wäre gewiß ein gutes, aber mathematisch noch weiterzuentwicklendes Ausgangsgerüst, um einen gemeinsamen religiösen Kalender nach Sonne und Mond für alle Christen und Juden ins Leben zu rufen. Ein rein an astronomische Bahnparameter angepasstes Kalendersystem bleibt selber höchst unpraktikabel, da es für ein Dreikörperproblem (Sonne, Erde, Mond), dazu gestört durch andere Planeten, keine analytischen Lösungen gibt, sondern nur angenäherte, die durch laufende, selber mit Fehlern behaftete Messungen verifiziert werden müßten. Das haben intuitiv schon die Kalendermacher (Clavius und andere) von 1582 vorausschauend erkannt und sich durch zyklische Rechenverfahren frei von der Astronomie mit ihren dynamischen Änderungen und unklaren Grenzfällen machen wollen. Gemäß dem Sekuläritätsprinzip werden die Mond- oder Sonnenuhr im Gregorianischen Kalender nur zu fest vorgegeben Zeiten durch Ein- und Ausschaltungen ‘nachgestellt’ und so ein bis dahin sukzessiv aufgelaufener Fehler ausgeglichen. Das mag für heutige Zeitperfektionisten unbefriedigend sein, aber das Motto “Im Kleinen ungenau, im Großen genau” zeugt von katholischer Weitsicht des der damaligen Kalendermacher. Eine ‘Polemik über die Gregorianische Kalenderreform’ können Sie hier nachlesen http://www.computus.de/kaltenbrunner/kb001.html sowie u.a. bei Michael Mästlin, dem Lehrer und Freund Keplers.

Errata: Säkularitätsprinzip = Änderungen, wenn nötig, am Ende eines Jahrhunderts

Ein intelligentes Zeichen seiner Zeit findet man auch in der Bulle “Intergravissimas” Gregors XIII., ‘Bischof, Diener der Diener Gottes, zum immerwährenden Gedächtnis’: Gemäß der Bulle gilt vorausschauend “… ad quamcumque anni solaris magnitudinem accommodatum” und “reperiri possit in perpetuum” d.h. die derzeit aktuell angewendeten Regelungen und Schaltungen im Kalender sind nur eine bestimmte Lösung der allgemeinen Kalenderfunktionen, die auch andere zyklische Lösungen erlauben, wenn aus der Natur oder Theologie heraus Reformbedarf bestehen sollte, so dass der Gregorianische Kalender als solcher weiterhin seine ‘immerwährende’ Gültigkeit behält und man ihn nicht über den Haufen zu werfen braucht. Man sollte Papst Franziskus diesen genialen Aspekt seines Vorgängers für seine Gespräche, den Ostertermin zwischen Ost und West zu ‘vereinigen’, nahe bringen.