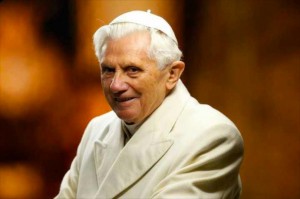

Benedikt XVI. hätte nicht zurück treten sollen. So sagt es der FAZ-Journalist Christian Geyer in der neuesten Ausgabe der theologischen Zeitschrift Communio. Dort werden Stimmen zum 90. Geburtstag gesammelt, eben auch die Stimme von Herrn Geyer.

Sein Grund für diese Überzeugung liegt – wenn man das Stück liest – nur zum Teil in der Wertschätzung für den emeritierten Papst, sondern vielmehr in seiner Kritik an dem, was danach kam. Also an Papst Franziskus. Auch wenn der Name nicht fällt.

Geyer sagt, dass sich Papst Franziskus der argumentativen Vermittlung von Tradition und Reform verweigere. Das Risiko: Das Christentum werde eine „intellektuell belanglose“ Angelegenheit.

Zugegeben, Herr Geyer nennt davor noch zwei andere Gründe für seine Einschätzung des Rücktritts, und beide haben mit Argument drei zu tun: es geht um intellektuelles Nachvollziehen, um Wichtigkeit der Gottesrede und so weiter. Kein langes Stück, aber pointiert.

Der Papst-Kritiker Geyer hebt sich damit wohltuend von vielen anderen Kritikern ab. Man muss das nicht teilen, was er sagt, aber es ist Ernst zu nehmen.

Die Maßstäbe Roms

Rom setze keine Maßstäbe mehr, sagt er. Und genau da widerspreche ich. Rom – gemeint ist der Papst – setzt Maßstäbe. Nur nicht da, wo er sich das wünscht. Benedikt XVI. hat in seiner eigenen Art, denkend, sprechend, schreibend dafür gesorgt, dass die Vernunft und der Glaube immer beide im Spiel blieben. Dem habe ich ja auch hier an dieser Stelle immer und immer wieder versucht zu nachzugehen.

Das bedeutet aber nicht, dass Papst Franziskus nun daran gemessen werden muss. Die Vermittlung von Reform und Tradition findet sehr wohl auch heute statt, mag ich einwerfen, nur anders. Es ist nicht das intellektuelle Argument, nicht die Tiefe der Kenntnis um Kirchenväter und Philosophien, welche diese Vermittlung kennzeichnet. Dafür ist es medial direkter, erreicht ganz andere Teile der Kirche, ist ein Vorbild an Authentizität und Jesusnachfolge und spricht von einer Freude am Glauben, zu der der Papst noch nicht einmal den Mund öffnen muss, das sieht man einfach.

Das halte ich persönlich für eine sehr effiziente Vermittlung von Reform und Tradition, auch wenn wir uns vielleicht von der Form her erst noch daran gewöhnen müssen.

Auch die Tradition erschöpft sich nicht in Büchern und wird nicht in Bibliotheken gefunden; Tradition ist auch die Tradition der Aufbrüche, des Unfertigen, der Dynamik, all das ist und war immer auch Kirche, nur nicht einer Kirche, die sich in Büchern niederschlägt.

Dies ist auch eine wichtige Vermittlung. Eine Reduktion auf das intellektuelle Argument – so wichtig das auch ist – ist aber letztlich genau so einseitig wie das Gegenteil es wäre.

Wer das Stück nachlesen möchte, muss im Heft Communio März/April 2017 auf Seite 212 nachlesen.