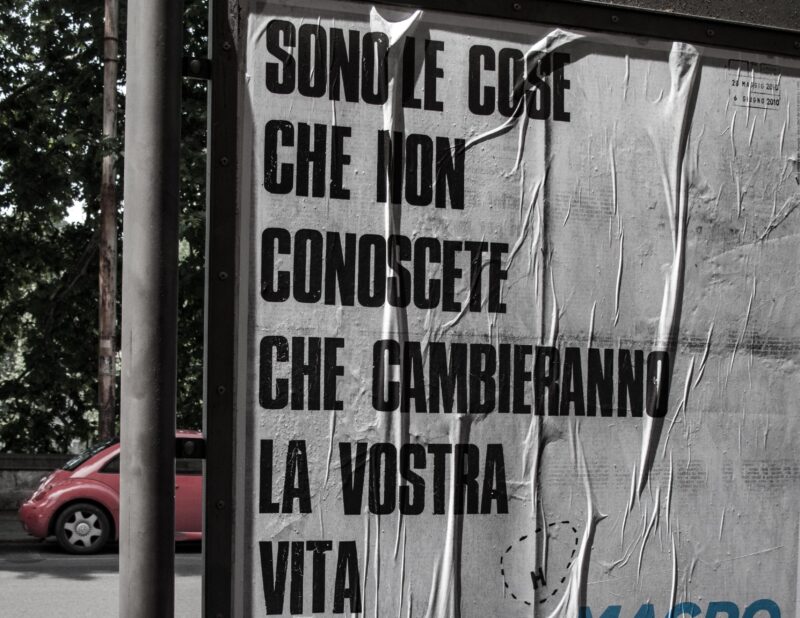

Wenn das Christliche über das Christliche hinaus langt, dann erntet es gemischte Reaktionen. Erst neulich beklagte eine große deutsche Zeitung, dass Kirchen „das Profane“ predigen und „im Chor der Rechtschaffenen“ singen. Austauschbarkeit sei die Folge.

Der Kern des Glaubens sei aber das Heilige, die Hinwendung zu Gott, vor allem die liturgische. Immer wieder hören wir diese Kritik: statt sich um ihren Auftrag zu erfüllen werde Kirche zu einem Teil der Zivilgesellschaft.

Der Kern des Glaubens

Bis zu einem gewissen Punkt kann ich das nachvollziehen und sehe die Kritik als wertvoll an, weil sie auf Schwachpunkte hinweist. Aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt, und der kommt in diesem Text auch vor. Denn das „Eigentliche“ des Glaubens ist nicht dem Diesseits entgegen gesetzt, wie der Journalist schreibt. Es ist kein Widerspruch. Die Anbetung des Heiligen ist kein Rückzug aus der Welt. Und wenn sie das wird, dann verpasst sie Gott.

Diesem als Widerspruch formulierten Gedanken begegnet man leider immer wieder. Schmerzhaft ist das vor allem, wenn christlich engagierte Menschen das Geistliche als Ablenkung oder als weniger wichtig oder als „konservativ“ oder dergleichen abtun.

Als Christinnen und Christen gehört aber beides in unseren Glauben. Das eine ohne das andere wird leer, das andere ohne das eine Austauschbar. Rückzug ist keine Option. Denn in Gott zeigt sich nicht die Verneinung, sondern die Bejahung der Welt und des Menschen. Das Christliche muss über das Christliche selbst hinaus langen, das ist die Dynamik des Festes, auf das wir zugehen. In diesem Sinne Ihnen noch gesegnete Adventstage.