Wir sollten viel mehr in Bildern denken, wenn es um die Bibel geht. Nicht immer historisch, nicht immer moralisch, sondern eben in Bildern. Eine kleine Debatte unter Jesuiten über einem Kaffee: was heißt das denn genau, in Bildern und nicht in Moral die Bibel zu lesen? Wir haben länger und engagiert debattiert, aber nicht wirklich mit einer Lösung gerechnet.

Zum Glück gibt es dabei Hilfen. Eine davon habe ich in Kochel gefunden, im dortigen Franz Marc Museum. Dieses beherbergt zur Zeit eine Ausstellung von Werken Anselm Kiefers, „Opus Magnum“ heißt die Präsentation.

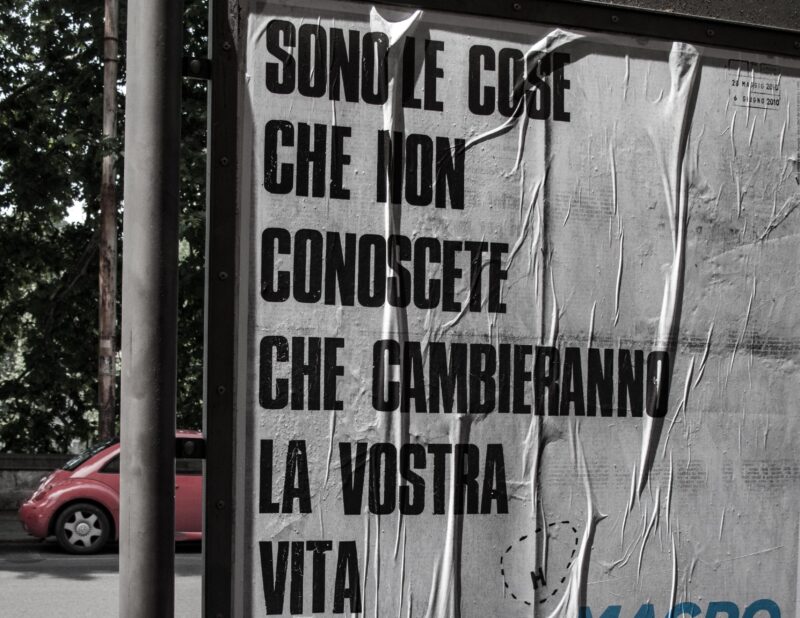

In Bildern denken

Da gibt es einiges an Skulpturen, die sich biblischen Geschichten verdanken. „Jakobsleiter“ heißt eine Vitrine, „Die fünf klugen Jungfrauen“ eine weitere, „Moses eherne Schlange“ eine dritte. Aber auch nicht streng-biblisches, sich aber den biblischen Geschichten Verdankendes findet sich: „Tagebücher der Könige von Juda“ oder „Liliths Töchter“.

Da steht man dann vor einer dieser Vitrinen, drinnen eine Kombination aus verblühten Blumen, Blei, Stein und anderen Materialien, und der Titel weist einen auf einen Zusammenhang hin. Das war es aber auch schon, mehr gibt es nicht. Dann muss ich erst einmal genau hinsehen: was ist das? Wo sind Verbindungen? Wo sehe ich was Neues? Und dann kann ich Assoziieren.

Genau hinsehen und dann assoziieren

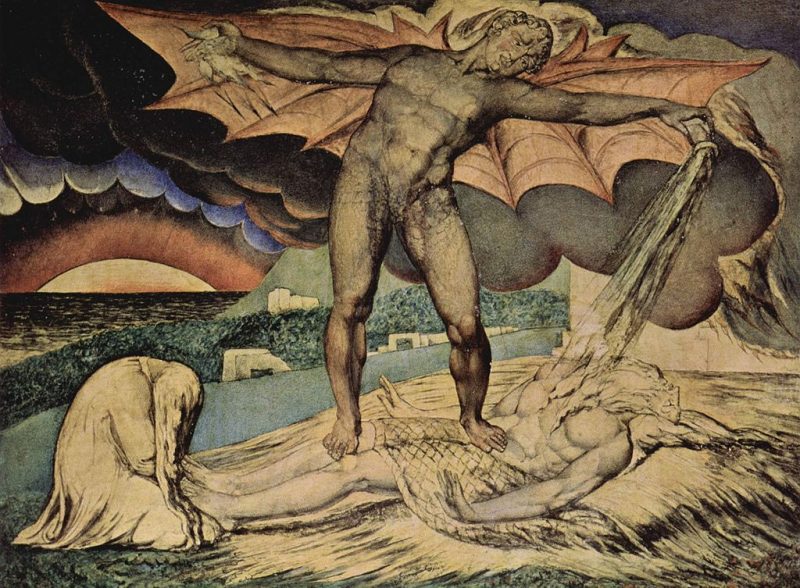

Früher war es ja üblich, Glauben und Glaubensinhalte darzustellen. Das waren theatergleiche und sehr körperliche Darstellungen, wie etwa bei Rubens, oder leicht verkitschte Szenen sehr europäisch aussehender Menschen. Das findet man hier in Kochel überhaupt nicht. Im Gegengeil, die Titel weisen zwar in eine Richtung, legen die Geschichte aber nicht aus. Weder historisch noch moralisch. Es sind Bilder.

Die schönste Erfahrung für mich beim Besuch der Ausstellung: Die Frage, was das genau bedeute, stellte sich nie. Bedeutung ist nicht wichtig. Bilder sind es, Assoziationen, innerhalb des Werks wie auch zwischen den Werken. Das hilft auch, wenn ich die Bibel in die Hand nehme. Den Text und die Geschichte erst einmal lassen, was sie sind. Nicht sofort nach Bedeutung fragen.

Nicht immer gleich Bedeutung

Eine Hilfe ist auch, dass nicht die wohlbekannten Bilder aufgerufen werden. Wenn ich auf die klugen Jungfrauen schaue, sehe ich erst einmal verblühte Sonnenblumen. Wenn ich auf die Jakobsleiter schaue, sieht die nicht sehr vertrauenserweckend aus. Die abgestürzten Engel darunter scheinen auch der biblischen Geschichte zu widersprechen.

Aber so ist das ja zum Glück mit Bildern. Das Fremde, hier das Material und die Zusammenstellung, lassen uns anderes sehen. Die Werke sind inspiriert, sie sind keine Darstellungen. Und das sollte uns ja mit der Schrift auch gelingen: uns in unserem Leben inspirieren lassen.