Seit ich in München lebe – also seit etwa einem Dreiviertel Jahr – höre ich dauern dieselbe Klage: Hier gäbe es zu viele Baustellen. Von der S-Bahn angefangen über die Durchfahrtsstraßen bis hin zur nächsten Starßenecke, überall wird gebuddelt, abgesperrt und gebaut. Die Stadt erfindet sich neu, immer wieder.

Auf die Klage kann ich gar nicht anders als reflexartig zu antworten, dass ich zehn Jahre in einer Stadt ohne Baustellen gelebt hätte, in Rom. Das ist natürlich übertrieben, aber nicht allzu viel. In Rom ist vieles kaputt, aber wird nicht repariert. Und das ist noch viel Schlimmer als die vielen Sperrungen hier in München.

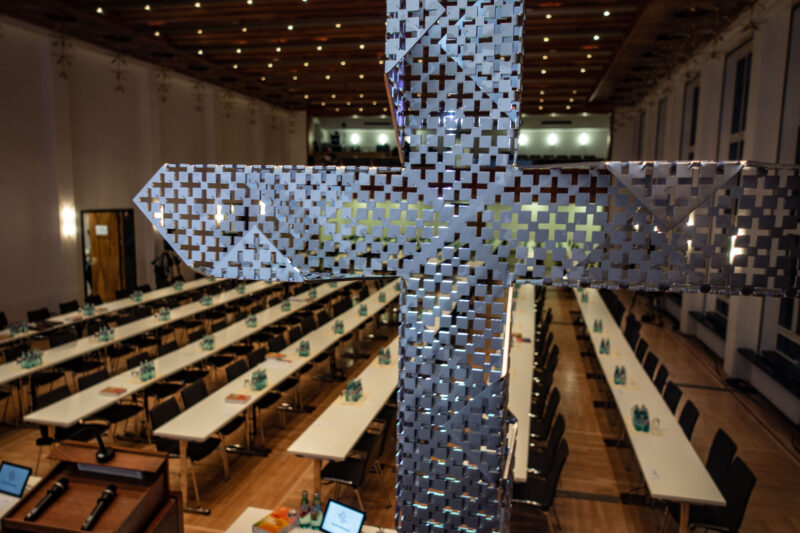

Die Stadt erfindet sich neu

Dahinter liegt natürlich eine Allegorie, sonst würde ich das hier nicht beschreiben. Es ist der Normalzustand einer Stadt, dass sie sich verändert. „Alles in Ordnung“ kommt in freier Wildbahn nicht vor. Und da ist es egal, wie groß die Stadt ist.

Veränderung ist der Normalzustand, das ist was ich damit sagen will. Aber wenn ich auf aktuelle Kirchen-Debatten schaue, dann begegnet mir ein anderes Modell der „Stadt Gottes“. Nämlich das Modell einer Referenz-Stadt, meistens aus der Vergangenheit und als Ideal.

Und da ist es völlig egal, wen ich dazu befrage. Ob das die Pius-Brüder mit ihrer angeblichen „Messe aller Zeiten“ sind, ob das die 80er Jahre mit ihrem Ruf nach der Rückkehr zu einer angeblichen idealen Urkirche sind, das Gedanken-Modell ist dasselbe: es gebe eine Referenz-Größe, an der sich die Gegenwart auszurichten habe.

Keine ideale Vergangenheit

Gibt es nicht. Hat es nie gegeben. Es gab in der Antike keine homogene und ideale Kirche, die sich dann nachträglich historisch verfälscht hat. Sondern wie die Welt sich ändert, wie die Fragen sich ändern, so findet Christentum Antworten. Tastend meistens, manches funktioniert auch nicht, immer wieder müssen aber Antworten verändert werden, weil die Fragen anders sind.

Baustellen eben.

Eine ganz große Baustelle gibt es in Roma: die so genannte „Linea C“, also die dritte U-Bahn-Linie. Und immer wieder begegnet man Römerinnen und Römern, die in diesem Projekt die Rettung vermuten: Wenn das Ding einmal fertig wird, dann wird alles besser.

Die eine große Baustelle

Und hier soll dann auch meine Allegorie enden: die eine große Baustelle, die alles rettet, gibt es in der „Stadt Gottes“ nicht. Nur viele, sehr viele meist kleine oder ab und zu auch mal große. Nur: wenn die mal fertig sind, sind die längst noch nicht fertig, die nächste wartet schon.

Ich mag Baustellen. So nervig sie im Alltag sein können. Weil sich die Dinge eben ändern. Wir mögen meckern, aber Stillstand oder ein Ideal gibt es einfach nicht. Sonder nur ständige Veränderung.