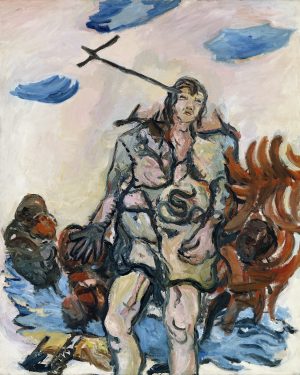

Eine Figur, aufrecht gerade stehend, den Betrachter von der Leinwand aus anblickend. In der einen, flach vor sich gehaltenen Hand trägt sie eine Art Modell von einer Kirche. Eine ganz klassische Szene, so werden Stifter von Kirchen und Klöstern dargestellt, Heilige oder auch nicht.

Nur, das Bild, das ich hier meine, hat so gar nichts von Kirche oder Andacht. Es ist eines einer Serie des Malers Georg Baselitz, “Helden” genannt. Derzeit sind die Bilder in Frankfurt im Städel-Museum zu sehen.

Vor den Renaissance-Malern wurden diese Heiligen oder Stifter, diese bewundernswerten Menschen, ohne Handlung dargestellt. Die stehen da nur, da geschieht nichts in den Statuen oder den Altarbildern. Die Handlung ist heraus genommen, sie passiert höchstens im Kopf des Betrachters, der die Geschichten kennt. Aber der Mensch dort auf der Säule oder der Leinwand tut nichts. Er wird schlicht dargestellt.

So macht es auch Baselitz mit seinen “Helden”, es sind Typen, keine Individuen, sie sind dargestellt, sie handeln nicht. Sie stehen, schauen den Betrachter an, grob und roh in den Gesichtszügen aber nicht aktiv. Da steckt zwar Bewegung drin, aber keine Handlung. Das ist ein Widerspruch, zugegeben, aber genau so stellen sich die Bilder vor.

Und obwohl alles an ihnen vom Krieg und Verwundung erzählt, hilft nichts im Bild dabei, die Figuren zu identifizieren oder zu individualisieren. Es sind halt Typen.

Baum, Fahrrad, zerrissene Uniformen

Zurück zum Mann mit der Kirche in der Hand: christliche Symbolik gibt es einige bei Baselitz, wenn ich mir auch nicht sicher bin, dass er genau das meint. Das Bild mit der Kirche in der Hand heißt “Der Hirte”. Es gibt aber noch viele andere Bilder, die genau so heißen, ein anderer Hirte hat zum Beispiel ein Kreuz am Kopf, auch das christliche Symbolik.

Überhaupt scheinen Baselitz Helden so etwas wie Schmerzensmänner zu sein, allein das schon christliche Bildsprache. Sie sind kraftvoll-muskulös und schwach zugleich, klar verletzt, verwundet, sie stehen in zerstörten Landschaften, da klingt deutlich der Krieg nach. Sie tragen alle Uniform, oder vielmehr: Lumpen, die mal Uniform waren. Die Bilder sind aus den 60er Jahren, Baselitz holt die Erfahrung des Krieges noch einmal auf die Leinwand.

Seine Leidensmänner stehen alleine da. Oftmals stehen sie freigestellt, viele Bilder haben keinen Hintergrund. Da ist höchstens ein Baum, scheinbar immer derselbe. Oder es ist einige Male nur dieser Baum, den Baselitz gemalt hat. Er hat immer einen gebrochenen Ast, dann sind da rote Tropfen – Blut – die herab tropfen. Auch die ständige Wiederholung der Themen und Attribute wie der Uniform der “Helden” trägt zur Typenhaftigkeit bei. Daneben stehen immer wieder Schubkarren, Fahrräder oder brennende Häuser.

Foto: Städel Museum

Es sind flächige Bilder, sie haben keine Tiefe, keinen Raum. Karminrot, braun, pink, das sind die vorherrschenden Farben. Die Bilder halten sich zurück, da ist keine Geste, kein Triumpf. Sie vereinnahmen nicht, posieren nicht wie es Helden heutzutage immer tun, wenn sie auf der Leinwand zu sehen sind.

Keine Bruce-Willis-Schmerzensmänner

Und hier wird die Ausstellung spannend. Einerseits sind da die christlichen Symbole und Anspielungen. Andererseits haben wir heute viele Helden vor Augen, die als leidende Schmerzensmänner über die Leinwand laufen. Nehmen wir Bruce Willis, blutend, zerrissen und schwitzend hat er aus dieser Figur eine ganze Filmkarriere gemacht, “Die Hard” und so weiter. Oder auch Jason Bourne und all die anderen blutenden Filmhelden. Sie sind ist der Held, der leidet und der dann am Ende, nun, genau: Held ist. Großes Gefühl, und am Ende überwiegt der Sieg das Leiden.

Baselitz Helden sind das nicht. Wie gesagt, da gibt es keine Handlung. Ihr Heldentum ist negativ besetzt. “Schaut, wir sind in den Krieg gegangen, und jetzt?” Es sind kaputte Figuren, da ist keine Erlösung drin, keine Transzendenz. Es fehlt das große Gefühl. Ihr Heldentum ist kaputt wie die Landschaft drum herum. Da gibt es keine Illusionen mehr, keine Aufrufe zum Heldentum. Die immer wieder sichtbaren großen Fahnen – das Symbol schlechthin für den Aufruf zum Heldentum als Soldat – sind in einem eher üblen Zustand.

Baselitz Malt nicht Figuren von damals, vom Krieg. Einige seiner “Helden” haben Maler-Paletten in der Hand, es geht also auch um ihn selber, um Baselitz, und es geht in der Selbstreferenzialitätauch um den Betrachter, also um uns, um mich.

Dramatisch und aggressiv nennt die Ausstellungsbeschreibung die Bilder, monumental und so weiter. Das mag auch stimmen, aber meinen Eindruck teilt diese Beschreibungen nicht. Es ist wie mit dem Heldentum selber, auch die Bilder sind groß und wuchtig, das ist richtig, aber die die dargestellten Helden selber ist ihre Dramatik verwundet. Sie hat kein Narrativ, das am Ende gut ausgeht, das eben heldenhaft wäre.

Keine neue Bild-Ordnung

Im Treppenhaus der Ausstellung steht ein Satz von Baselitz: Er wolle in die vorgefundene Zerstörung keine neue Ordnung einführen, von Ordnung hat er genug gesehen, eine Anspielung auf die Jahre vor 1945. Seine Bilder geben keine Ordnung, sie verleihen dem Leiden keinen Sinn und überhöhen es dadurch, sie verweigern sich dem Sieg, er Umdeutung des Leidens als Heldentum.

Unsere Leinwand-Helden heute – und oft genug auch unsere Heiligen auf den Säulen und den Altarbildern – wollen eine Ordnung bringen. Sie erzählen davon, dass das Gute siegt, dass sich das Leiden lohnt, dass am Ende die Sonne scheint. Baselitz räumt damit auf. Seine Typen warnen davor, zu schnell über das Kaputte und das Leiden und die Verwundung hinweg zu sehen und auf das Große und Ganze zu hoffen. Seine Verwundungen wollen Ernst genommen werden, nicht als Schritt auf etwas anderes hin.

Es sind meditative Bilder, die in Frankfurt zu sehen sind. Sie sähen Zweifel daran, dass immer alles gut wird. Es sind keine Helden mehr, die da zu sehen sind, auch wenn sie so heißen. Es ist vielmehr das vom Menden, was übrig bleibt, wenn man eine Ordnung will, die Heldentum erwartet: Kaputte, verletzte Menschen und kaputte, verletzte Welt.

Das meditative an den Bildern ist aber interessanterweise nicht depressiv. Baselitz hält keine moralische Keule bereit, “seht, was daraus wird!” oder so etwas. Er stellt dar. Er zeigt und malt. Die Frage danach, was Heldentum eigentlich noch sein kann, stellt sich dann schon ganz von alleine. Und es beschleicht mich einmal mehr die Ahnung, dass die meisten Helden eben nicht wie Bruce Willis blutend am Ende gewinnen, sondern elendig leiden.

Die Ausstellung ist noch bis zum 23. Oktober zu sehen.

Danke für diese Sichtweise.. ihr Bild mit den “Typen” finde ich erhellend-bisher war mir Baselitz eher fremd.. vielleicht komme ich noch zeitnah nach FFM.

Davon bin ich überzeugt, das Künstler-gläubig oder nicht-wichtige Zeugen der Wahrheitssuche sind.

der große Ingmar Bergman gehört da unbedingt dazu!!

schade, dass er sich filmisch nicht dem Thema Luther genährt hat. diese anderen “Kostümfilme” zu diesem Thema empfinde ich langsam fad..

diese Angst des Augustinermönches – geistlich aber auch menschlich – und eine erste wesentliche “Antwort” im Römerbrief; es hätte doch eigentlich ein ideales Thema für den misshandelten Pastorensohn sein können .

.in diesem Zusammenhang der Peter Haneke Film “das weiße Band” – dieses Video sollte man nicht nur als Cineast anschauen und sich berühren lassen..

PS: Bergmann hat in den 1970ern ein ganz besonderes Meisterwerk geschaffen -fast so eine Art Passionsgeschichte: Schreie und Flüstern in der Nacht ! näheres im Netz

Ich finde interessant, dass Georg Baselitz selbst angibt, dass seine “Helden” seltsamerweise seiner Frau ähneln (siehe die Audiodatei auf der Städelseite).

Das Bild oben, “Der Hirte”, spielt sicherlich auf Christus an. Das legt auch das kreuzartige Gebilde, das in der Nähe der Schläfe mit der Gestalt in Berührung kommt, nahe: hier geht es auch eher um Gewalt die im Kopf passiert.

Fragen Sie nicht warum, aber seit einiger Zeit hat für mich der Wechsel vom “Vater-Unser” und dem “Gegrüßet seist Du Maria” beim Rosenkranzgebet eine seltsame Logik angenommen: da ist irgendwie Weibliches und Männliches in ein Gebet gefasst. Das “Vater-Unser” ordne ich Jesus zu (der das Gebet ja “erfunden” hat: so von “Mann zu Mann” mit Gott spricht), das “Gegrüßet seist Du Maria” natürlich Maria (ein Engel – ein eher mit dem Weiblichen assoziiertes Wesen – spricht dort zu der künftigen Gottesmutter; Gespräch von Frau zu Frau).

Und im “Stabat Mater” leidet Maria zeitgleich mit Jesus: dieser blutet am Kreuz, Maria leidet innerlich (wird innerlich durchbohrt – ähnlich wie der Kreuzfuss oben im Bild die Schläfe durchbohrt).

Nebenbemerkung: Ich hab mir vor ein paar Jahren so einen alten verschliessenen Rosenkranz gekauft, auf dem der Corpus von Christus richtig arge weibliche Kurven zeigt. Ein seltsamer Rosenkranz ist das: Jesus als Frauengestalt beziehungsweise Maria anstelle Jesu am Kreuz. So wirkt die Gebetskette – fast blasphemisch.

Jedenfalls leiden “Helden” fast nie allein… und das ist irgendwie das Rücksichtslose eines Helden. Ich mag “Helden” irgendwie nicht.

ein besonderer “Typ” scheint mir auch der Kardinal Ravasi zu sein..

ich beobachte ihn mit großer Sympathie..

irgendwie kommt mir da sein verstorbene Kardinalskollege Carlo Martini in den Sinn!!

also das Engagement dieses Künstlers in der Kardinalsrobe tut der Kirche nicht nur gut- ja das ist die notwendige Luft zum Atmen ( “Vorhof der Völker”..!

er har keine Scheuklappen und er hat offensichtlich auch Interesse an Rock- Pop-Jazz!! – sein Nachruf auf David Bowie..

Eine große Freude-vielleicht inspiriert er ja noch andere seiner Kollegen. Wäre für die “Herz-Erweiterung” der Kirche ein Segen!!