Es sei keine „Mode dieses Pontifikats”: während der Eröffnungsansprache hatte der Papst für einige Lacher gesorgt, als er so kurz auf die Wichtigkeit von Unterscheidung/Entscheidung einging.

Und hier stehen wir schon vor einem Problem. Mit der Renaissance des Wortes „Unterscheidung“ in der geistlichen Sprache wissen wir so recht nichts anzufangen. Kurz: Was heißt das? Unterscheiden ist ein Wort, das in unserer Sprache eine klare Bedeutung hat. Zwei Dinge, Personen etc. werden unterschieden. Fertig.

Im Geistlichen – und das ahnt man schon wenn man das Wort hört – hat es eine leicht andere Bedeutung. Und hier beginnt unser Problem.

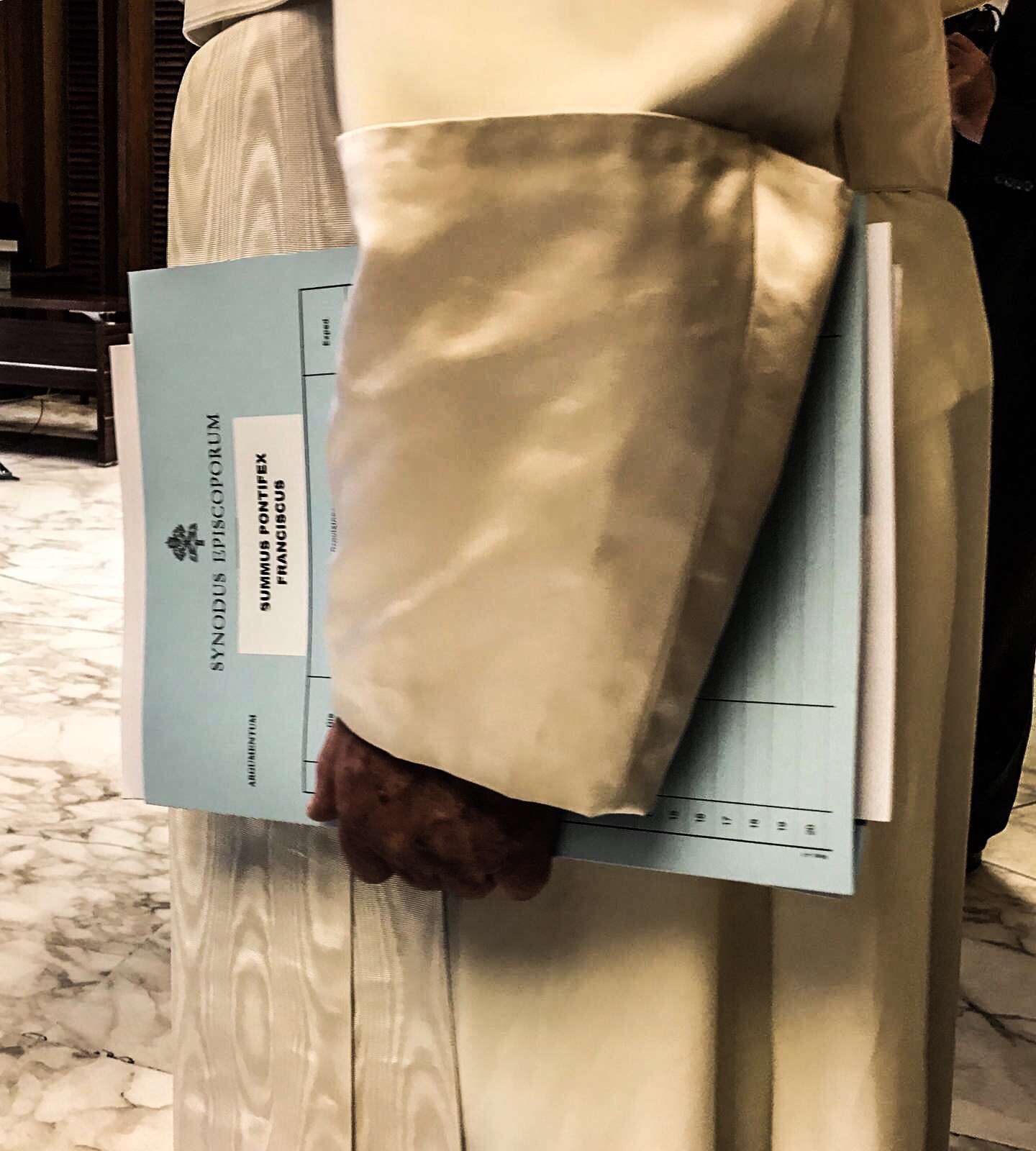

Zum Beispiel die Jugendsynode. Da geht es um die „Unterscheidung der Berufung“, im italienischen Ursprungstext „discernimento vocazionale“. Französisch: „discernement vocationnel”. Englisch: “Vocational Discernment”. Nur Deutsch fällt heraus, hier ist das übersetzt mit „Erkenntnis der Berufung“.

Die Arbeitsgrundlage, das so genannte Instrumentum Laboris, übersetzt oft „discernimento“ mit Erkenntnis, manchmal aber auch mit Unterscheidung. Und das nicht, weil die es nicht besser wüssten. Sondern weil eben „unterscheiden“ bei uns was anderes heißt. Manchmal eher in die eine, manchmal eher in die andere Richtung.

„Innere Haltung, die in einem Glaubensakt verwurzelt ist”

Nun werden während der Synode noch öfters davon öfters hören, vielleicht also Zeit, sich das etwas genauer anzusehen. Ich werde das nicht in einem Aufwasch machen, systematische Artikel ist nicht so mein Ding, aber vielleicht einige wichtige Elemente herausgreifen.

Eine „innere Haltung, die in einem Glaubensakt verwurzelt ist”, so nennt das der Papst. Bleiben wir mal bei ihm, man könnte auch die Meister der Spiritualität hier anführen, aber ich mache es mir mal einfach. Unterscheidung, so der Papst, „gründet auf der Überzeugung, dass Gott in der Geschichte der Welt, in den Ereignissen des Lebens, in den Personen, denen ich begegne und die mit mir sprechen, am Werk ist.” Die Welt ist Gottes so voll, es ist an uns, aufmerksam zu sein. „Deshalb sind wir gerufen, auf das zu hören, was der Geist uns in oftmals unvorhersehbaren Arten und Richtungen eingibt.”

Keine intellektuelle Übung

Beratungen bei der Synode sind also keine intellektuelle Übung, kein Abwägen, sondern immer auch ein Hören auf den Geist Gottes. Wo will der Geist uns hinführen? Was uns sagen? Wo bewegt der Geist uns?

Ein zweites Element gehört ganz eng zu diesem geistlichen Gedanken: Es geht nicht um moralische Entscheidungen. Und es geht auch nicht um Regeln. Das Sprechen von den „oftmals unvorhersehbaren Arten und Richtungen” deutet es bereits an, Unterscheidung/Entscheidung ist keine Anwendungsübung von Dingen, die ich bereits wusste.

Regeln und Moral

Regeln und Moral – folgen wir dem Heiligen Ignatius, der für dieses geistliche Üben Pate steht – geben den Rahmen vor, sie sagen uns, wo überhaupt eine Unterscheidung stattfinden kann und wo nicht. Regeln fliegen nicht aus dem Fenster, wenn ich auf den Geist Gottes höre. Aber es kann zu Reibungen kommen. Ignatius selber ist deswegen einige Male vor Inquisitionsgerichten gelandet, die Methode kann man missverstehen.

Ein Missverständnis besteht zum Beispiel darin, dass Unterscheidung/Entscheidung der Weg zum Individualismus oder gar Voluntarismus ist. Was mir richtig erscheint, das gilt. Das ist nicht gemeint. Die Gemeinschaft, die Traditonsgemeinschaft, die Schrift, die Worte des Herrn, all das wird natürlich nicht meinen – fehlbaren – Unterscheidungsprozessen unterworfen.

Kein Weg in den Individualismus

Ein Beispiel: In den geistlichen Übungen des Ignatius geht es darum, die eigene Berufung zu finden und zu unterscheiden. Aber Ignatius ist sehr streng wenn es darum geht, wo alles eben keine Unterscheidung möglich ist. Nämlich immer dann, wenn bereits eine Entscheidung getroffen ist.

Ich bin bereits Priester? Ordensfrau? Oder habe eine andere Berufung angenommen? Dann ist die Unterscheidung eben nicht die Methode, das jetzt ungültig zu machen. Wenn Jesuiten nach zehn oder fünfzehn Jahren in ihrer Ausbildung ein zweites Mal den Monat der Exerzitien durchlaufen, ist die Suche deswegen nicht die, ob ich eine Berufung habe, sondern die Suche nach Bestätigung durch den Geist und die Frage, was daraus jetzt für das Leben folgt. Wie sich das weiter ausgestalten kann, vertiefen kann.

Balance

Hier gilt es gilt nun, eine Balance zu finden. Getroffene Entscheidungen, Glaube der Gemeinschaft, und dazu das Hören auf den Geist Gottes heute, aus unvorhersehbaren Richtungen.

Das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, wie die Schrift sagt. Und zu Ergebnissen zu kommen, die beides gleichermaßen berücksichtigen. Das ist die Herausforderung, an mich, an uns als Christen, und auch für die nächsten Generationen.

Denn ein drittes Element gilt auch noch: Das bleibt, ein Leben lang. Damit wird man niemals fertig.

Komm Heiliger Geist erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in Ihnen das Feuer der Liebe.

Hl. Maria, Rosenkranzkönigin, bitte für uns.

Gott ist doch überall am Werk. Also auch im konkreten Leben.

Wenn nun jemand als Priester feststellt, dass der Zölibat ihn überfordert – kann er dann nicht in Unterscheidung dazu gelangen, dass es besser ist, ihn nicht weiterleben (zu müssen)?

Weil Gott eben mitgeht und die Gesetze der Kirche nicht sein Wille sind? Oder anders: Dass es nicht Sein Wille ist, dass der Priester sich weiter quält? Und dass dies dann auch zu einer Anfrage wird für die ganze Kirche, weil es mittlerweile tausenden Priestern so geht?

Ich – als ehemaliger Priester aufgrund dieser Entscheidung – stehe nicht alleine da. Viele in der Kirche haben ähnliche Erfahrungen. Mittlerweile sind viele Gläubige (nach Unterscheidung?) dahin gekommen, dies so zu vertreten.

Gilt das alles nichts?

Dann wären übrigens auch alle Unterscheidungen auf der Synode nicht möglich hinsichtlich Frauenweihe usw. Auch hier wurden schon Entscheidungen getroffen: z.B. von Johannes Paul II.

So weit mal …

Danke für ihren sehr persönlichen Beitrag. Von Herzen.

@Jens danke für ihren Beitrag, der so aus dem leben kommt…

zwei verheirate Priester kenne ich selbst-sehr gläubig und bereit..im Wartestand..

da wird dann das Zölibat keine theologische Größe mehr…

WIE kann die liebende Gefährtin ein HINDERNIS sein; im Gegenteil:

gerade AUCH der (eheliche) Alltag kann die Horizontale mit der Vertikalen doch eher befruchten..

Ziemlich mutig, Jens.

Ich glaub, ich möcht da auch was dazu schreiben – aber eher zur Liebe an sich.

Ich denk, dass viele Geistliche bzw. Schwestern sehr viel Angst haben, so einen Schritt zu wagen, weil sie dann eben Job und Sicherheit verlieren. Klar: Alles weg. Das heißt dann Neustart im fortgeschrittenen Alter.

Ich muss da aber grad an eine kleine Geschichte aus dem Leben denken: ich war mal recht gut befreundet mit einer polnischen Kunststudentin. Sie hat nach ihrem ersten Studium in Germanistik noch mal relativ spät ein Akademiestudium begonnen. Sie hatte echt nicht viel Geld. In Dresden lernte sie dann einen Italiener kennen, der ebenfalls nochmal studieren wollte. Seine Eltern waren wohlhabend, aber er nahm kein Geld von ihnen. Die beiden hausten in einer wirklich kleinen und hässlichen grauen Hochhauswohnung in Dresden und luden mich zu sich ein. Ich durfte in deren kleinem Bett schlafen (war ja ihr Gast) und die zwei kuschelten sich im gleichen Zimmer auf einer Minimatratze in den Schlaf.

Das war schon seltsam für mich damals aber auch sehr schön: die hatten wirklich fast nichts aber eben sich. Das ist schon was, denk ich. Mich rührt das irgendwie sehr.

Wenn zwei sich wirklich mögen, dann lohnt sich das Risiko wahrscheinlich schon.

Vielleicht lesen das ja jetzt ein paar Priester oder Ordensleute die eben Probleme haben mit dem zölibatären Singleleben.

Die zwei hatten schon wirklich sehr strahlende Augen. Ob sie sich heute noch so mögen, keine Ahnung. Aber diese ersten Jahre werden die wohl nie vergessen.

DAS meine ich damit, wenn ich sage: Gott geht mit. Sie sehen es an den strahlenden Augen.

Das ist eine Gewissheit, die mit dem Leben gewusst wird und nicht mit dem Kopf erdacht ist. Diese Art von Wahrheit lässt sich für einen selber nicht mehr bestreiten.

Und so lange die Verantwortlichen in der Kirche das nicht sehen und daraus Konsequenzen ziehen, braucht es immer wieder Menschen, die diese Schritte tun.

“Weil Gott eben mitgeht und die Gesetze der Kirche nicht sein Wille sind?”

Wie erkennt man, welche Gesetze der Kirche nicht sein Wille sind?

Ganz konkret gibt es einige Leute, die meinen, dass die Kirchensteuer nicht im Sinne Gottes wäre; die Bischöfe sind ziemlich einhellig anderer Meinung; was trifft nun zu?

Das ist wirklich keine leichte Frage …

Daher habe ich nach diesem Satz zunächst eingeschränkt und das auf mich bezogen: dass ich glauben darf, dass Gott mich nicht länger daran leiden lässt.

Da dies aber nun sehr viele Prister betrifft und auch vom Volk Gottes aufgegriffen wird und es dazu noch Pristermangel gibt, ist das alles zusammen eine Anfrage.

Ein Bischof oder jemand, der gegenteiliger Ansicht ist, wird hoffentlich zu seinem Ergebnis auch durch Gebet, eigene Erfahrungen und Bibelstudium gekommen sein. Man muss sich dann zusammensetzen und miteinander beten, sich erzählen, einen gemeinsamen Weg miteinander gehen: Syn-Ode (Miteinader-Weg).

Es sit tatsächlich ein geistlicher Weg. Keiner kennt den Ausgang eines solchen Weges. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass Fragen der Ehelosih´gkeit der Priester oder Frauenweihe auf diese Weise auf den Prüfstand kommen.

Rechthaberei und einfaches Pochen auf Tradition sind aber dafür keine guten Begleiter.

So weit mal …

“Keiner kennt den Ausgang eines solchen Weges.”

Einige zumindest wollen meinem Eindruck nach einen gewissen Ausgang haben.

Womit dann ggf. der “geistliche Weg” nicht auf den ersten Blick von einem schnöden Richtungskampf zwischen unterschiedlichen Flügeln der Kirche unterscheidbar ist. Und vielleicht auch nicht auf den zweiten Blick.

Daher habe ich nach diesem Satz zunächst eingeschränkt und das auf mich bezogen: dass ich glauben darf, dass Gott mich nicht länger daran leiden lässt.”

Hier kommt gleich die nächste Schwierigkeit beim Gehen des Weges: jeder, der widerspricht nimmt damit das Risiko in Kauf, dass andere verletzt werden; denn bei bestimmten Themen gibt es Leid und wer z.b. sagt, es solle so bleiben wie bisher, der ist dann gleich der Böse, der Leid verlängert.

Das ist der Vorteil von abstraktem mit dem Kopf denken, man verletzt erstmal niemanden, weil man in Prinzipien, Schriftworten und Logik denkt; zwar ist dann immer noch die Verletzung beim Übertragen von Denkergebnissen in die Praxis möglich; aber man hat erstmal eine Möglichkeit des Austausches ohne das es gleich persönlich wird und dadurch das Gespräch abgewürgt wird.

Die Gefahr der Richtungskämpfe besteht leider immer. Daher ist es wichtig, achtsam mit den jeweils verschiedenen Positionen umzugehen. Es kann helfen, eine gemeinsame Fragestellung zu finden. Z.B.: Warum gibt es die Kirche? Vielleicht wird man sich einigen können auf die Aussage: Damit das Wort Gottes in Wort und Sakrament verkündet wird. Und wie kann das am besten geschehen?

Mit solchen Fragen ist man z.B. vom bloßen Gegensatz Zölibat: Ja / Nein weg.

Ein aus meiner Sicht auch nicht unwichtiger Aspekt:

Die moderne Gesellschaft hält das 6. Gebot für letztlich unmenschlich und quälend, weil vermeintlich es für Menschen einfach nicht erträglich sei größere Lebensabschnitte des Erwachsenenlebens oder gar das ganze Leben ohne Sex auszukommen (und das ist nunmal die Konsequenz des 6. Gebotes zumindest heute, denn wär heiratet schon mit 14?).

Die Kirche sollte bei der Debatte über Zölibat aufpassen, dass sie nicht implizit der modernen Gesellschaft zustimmt. Denn wenn auch nur eines der 10 Gebote wirklich unmenschlich und quälend ist, dann kann man eigentlich das ganze Buch auch samt dem NT als offensichtlich nicht durch das höchste gute Wesen inspiriert, einmotten.

Und weiterer Aspekt:

Man sollte das ganze nicht unter dem Vorzeichen der Lösung des Priestermangels diskutieren; denn die ev. Kirche steuert auf einen Pfarrermangel zu, Aufhebung des Zölibats ist also nicht unbedingt die Lösung für Priestermangel.

Das ist aber eine sehr schräge Lesart des Gebots. “Die moderne Gesellschaft”, so es die als homogene Gruppe überhaupt gibt, hält das Gebot keineswegs für unmenschlich und quälend, das ist schlicht Quatsch. Nach vielen Jahren etwa in der Jugendarbeit kann ich sagen, dass das für die meisten Jugendlichen eine Sehnsucht ist, keine Drohung.

“Das ist aber eine sehr schräge Lesart des Gebots.”

Ich verweise auf den Katechismus 2331 bis 2400 mit Titel das sechste Gebot. Knapp zusammengefasst steht da, dass man nur und ausschließlich mit dem kirchlich angetrauten Ehepartner Sex haben sollte und mit niemanden sonst.

Womit ich nicht sehe, was an meiner Lesart schräg ist, sondern sie entspricht dem, was im Katechismus steht und was daraus folgt.

Aber falls ich mich irre, wäre ich dankbar, wenn sie erläutern was an der Lesart des 6. Gebots “Kein Sex außer in der Ehe” falsch sein sollte.

Zum Rest macht es wenig Sinn, wenn ich was sage, denn wenn wir bereits beim Lesen des Katechismus in unterschiedliche Richtungen verstehen, ist Verständigung beim Rest eh schwierig.

Sie setzen die Bibel mit dem Katechismus gleich. Da ist schon der erste Fehler.

Wie sieht eigentlich der Unterscheidungsprozess aus, wenn das Ergebnis der Unterscheidung von mehreren sich widerspricht und nicht trennbar ist?

Z.b. in Organisationen betrifft ja eine Richtungsentscheidung für die ganze Organisation immer alle in der Organisation; wenn dann im Entscheidungsgremium jedes Mitglied sich auf einen solchen Prozess der Unterscheidung einlässt und am Ende landet die Hälfte bei Ja und die andere bei Nein?

Mein Gedanke dabei ist, dass Unterscheidung ja keine rein logisch-rationale Entscheidungsfindung ist; damit ist aber eine Debatte des für und wieders eingeschränkt, denn es geht ja nicht einfach nur um Abwägung von pro und contra.

Klar, wenn es eine Mehrheit ist das schnell gelöst. Nur wenn es keine gibt, dann bleibt halt das Problem, dass Gott für die Organisation ja nur das eine oder das andere wollen kann und eine Seite irrt dann wohl.

finde ich gut:

mir fällt beim Lesen ihres Blogs und des Blogs ihres Mitbruders Blattert das Wort “Besonnenheit” ein.

So wie da geschrieben wird kann ich mitdenken, -gehen, -fühlen.

Eine schöne und seltene Ausnahme im alltäglichen Wortgeklingel, nicht zu reden von der Hysterie die andernorts täglich geschürt wird.

Danke!