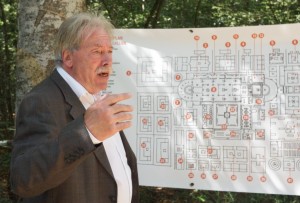

Der Mann muss ein wenig verrückt sein. Im sympathischsten Sinn des Wortes. Bert Geurten steht auf einem bewaldeten Gelände, vor ihm steht der Bauplan der Gebäude, die dort errichtet werden sollen. Nur: Der Plan ist nicht mehr so ganz frisch, er stammt aus dem 9. Jahrhundert: Dort auf der Tafel findet sich der Sankt Gallener Klosterplan, der selber in seiner Zeit nie umgesetzt wurde. Gemeinsam mit einem Verein, mit 30 Angestellten und etwa 15 freiwilligen soll dort das Ideal einer karolingischen Klosterstadt entstehen. Wir sind im Campus Galli.

Man baut dort aber nicht nur die Klosterstadt nach, Geurten betont auch, dass man das mit original Methoden, Werkzeugen, Kleidung, Pflanzen und so weiter machen will. Was sich etwas auf die Geschwindigkeit des Bauens auswirkt, ein Jahr sei man schon dabei, erzählt er, er rechne mit weiteren 39 Jahren Bau. Was mich eine Frage stellen lässt: Wie kommt man nur auf so eine Idee.

„Tja, Man sollte Karolinger sein“, antwortet Geurten. Er selber sei Aachener und sei mit Karl dem Großen aufgewachsen – auch wenn der selber mit dem Plan wenig zu tun gehabt habe. Bei einer Ausstellung habe er einmal ein Modell der Klosterstadt gesehen, damals war Geurten 17 Jahre alt. Die Faszination sei ihm seitdem geblieben.

Ein Jahr ist der Verein und sind die Mitarbeiter jetzt dabei, hobeln, weben, säen, bauen, insgesamt 40 Jahre lang soll das dauern. Was bedeutet, dass die meisten der Mitarbeiter das Ende gar nicht mehr erleben werden.

„Aber einer muss es beginnen“

„Ich nehme mich als Beispiel“, sagt Geurten. „Ich weiß genau, dass ich es selber nicht erlebe, aber das ist doch mittelalterlich gedacht. Ein Mensch, der im Mittelalter eine Kathedrale stiftete oder irgendein Bauwerk, der wusste genau, dass er das Ende nicht erleben wird. Aber einer muss es beginnen. Und das bin ich jetzt.“

Geurten betont immer und immer wieder, das es keine Art

Disney-Land werden soll, mit Souvenirs und Fressbuden all-überall, es soll aber auch nicht dieses Mittelalter-Nachspielen werden, wo man sich in komischen Kleidern Schwerter in die Hand nimmt und Ritter spielt. „Das ist mir sehr wichtig!“ Was soll das dann sein? „Es soll den Menschen zeigen, dass das 9. Jahrhundert kein finsteres Mittelalter war. Es war ein schwieriges Jahrhundert, es hatte Kriege und Seuchen, es war hart. Das möchte ich aber zeigen, dass die Leute mit wenig Mitteln Großes geschaffen haben.“

Das ‚Zeigen‘ verrät, das da durchaus Bildung im Hintergrund steckt, „ja natürlich, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern unterhaltsam.“ Bis hin zur karolingischen Wurst, nach altem Aachener Rezept.

Eine Wurst, die ich an dieser Stelle nur empfehlen kann, ein wenig Werbung darf ja sein. Man baut dort also die ideale frühmittelalterliche Klosterstadt, Vorbild für unzählige weitere Klöster, eine ideale Organisation. Aber man baut mit Mitteln der Zeit. Nicht sklavisch, moderne Sicherheitsstandards werden eingehalten, man ist ja schließlich kein Fanatiker. Aber soweit es eben geht. So treffe ich auf dem Gelände Zimmermänner, sie schlagen Balken für das erste Gebäude, eine Kapelle, wie sich das halt für eine Klosterstadt gehört. Das Seitenbeil in der Hand bearbeiten die beiden frisch geschlagenes Holz. Was mit der Maschine heute fix geht, dafür brauchen die beiden länger:

„Anderthalb Tage, auch mal zwei, bei kleinerem Querschnitt kann der Balken auch mal an einem tag fertig sein.“ Wohlgemerkt, für die Kirche braucht es einige hundert Balken. Was bringt jemanden dazu, das in mittelalterlichen Kleidungsstücken unglaublich langsam herzustellen?

Beim Tun lernen

„Ohne Maschinen und ohne Lärm was Tolles zu bauen.“ Und dabei lernen sie noch, fügt der zweite Zimmermann an, „zum Beispiel, dass wir uns heute schwer tun, mit den alten Techniken genau so exakt und hervorragend zu arbeiten wie die im Mittelalter. Das waren Meister ihres Fachs.“

Um die Ecke wird Mörtel angemischt. Das Fundament der Kapelle muss ja halten, aber auch hier: ganz 9. Jahrhundert. Das karolingische Oktogon im Aachener Dom wurde untersucht, dem entnahm man das Rezept: „Sechs Teile Sand, vier Teile Ziegelmehl, zwei Eimer Kalk und dann etwa anderthalb Eimer Wasser.“ Ob der Mörtel dann richtig bindet, das finde man gerade erst heraus. Man lerne beim Tun. „Die Langsamkeit ist entscheidend, dass es lange braucht und man das Ende gar nicht miterleben wird. So war es ja früher eigentlich immer.“ Wieder diese Perspektive, nicht auf den sichtbaren Erfolg zu setzen. Sondern auf das Tun; der Weg ist das Ziel.

Zeitreise

Eine andere Stelle: Drei Frauen stellen Wolle her, spinnen und weben. Auch sie – ich brauche es nicht eigens zu betonen – ganz nach alter Zeiten Methode. „Weil es Spaß macht und man sieht, was man herstellt. Wir lernen noch mit dem Projekt, wie das alles geht, Seile machen, Besen binden, das lernen wir alles hier. Und wir wachsen mit dem Projekt mit.“ Geduld lerne man dort, fügt eine weitere Frau an, man werde ruhiger. „Ich mache hier eine Zeitreise mit.“

Und dieselbe Frage auch an den Spiritus Rector, Bert Geurten: Versteht er jetzt das Mittelalter besser, „sein“ 9. Jahrhundert? „Ich versuche es, mich hinein zu fühlen.“

„Die Regel des hl. Benedikt [des Vaters des Mönchslebens im Westen] wird mir immer bewusster,“ fügt Geurten an. „Wir lesen sie ja jeden Morgen, bevor wir anfangen. Da muss ich sagen, auch wenn ich die Regel vorher schon einige Male gelesen habe, jetzt verstehe ich sie viel besser, weil nach der Regel unser ganzes Bauen hier abgestimmt ist, unser Leben – für acht Stunden am Tag.“

Vergangenheit bleibt Vergangenheit

Bei allem Respekt vor so viel Engagement und Exaktheit: Es sind über 1.000 Jahre, die dazwischen liegen. Zurück beamen kann man sich nicht, Vergangenheit ist Vergangenheit. Natürlich geht man nach dem Bauen nach Hause, nutzt Stahl und isst Kartoffeln, alles Dinge, die es auf dem Bauplatz nicht gibt. „Es wäre Größenwahn, wenn wir behaupten würden, dass wir das 9. Jahrhundert genau treffen würden. Wir wollen uns ranpirschen. Man muss auch den Mut zur Lücke haben, ich bin kein Freak der sagt, ‚das treffen wir jetzt ganz genau‘. Unsere Mitarbeiter sollen abends wieder nach Hause gehen, ins 21. Jahrhundert, und morgens dann wieder weiter arbeiten.“

Den Erfolg sehe man bei Mitarbeitern als auch Besuchern, sagt Geurten und ein Strahlen geht über das Gesicht. „Der Gag ist, dass die Leute wieder kommen. Sie sagen, ich will sehen, wie es weiter geht. Das ist für uns gut wegen der Besucherzahlen, aber das ist auch das Schöne für unser Projekt. Deshalb freue ich mich über jeden kleinen Jungen und jedes kleine Mädchen, die hier hin kommen, die dann später mit dem Freund und dann mit der Ehefrau oder dann mit den Kindern und dann mit den Enkeln kommen, die haben dann ein Erlebnis für ihr Leben, wo sie sagen können ‚ich habe diese karolingische Klosterstadt richtig von den Anfängen an mitbekommen‘.“

Aber Geurten stimmt schon auch zu, „da muss man ein wenig verrückt sein.“ Zu besichtigen ist der Campus Galli in der Nähe von Meßkirch.

Eigentlich sollte ich ja mal ne Pause machen hat man mir mal geschrieben, aber ich kann es halt nicht lassen.Ironie Ende.

Ein bisschen erinnert mich die Aufgabe des Hr. Geurten an meinen Kommentar im Bericht 1400 Jahre Ideengschichte. Lebenslange Aufgabe/Idee hin zu Gott. Eine Aufgabe für eine ganze Generation. Sicher ist dieses Projekt, ein Projekt das mit den heutigen Mitteln schneller gehen würde. Aber wäre vielleicht auch ein Anreiz für Menschen, sprich die Verantwortlichen, die auf der Suche nach neuen Projekten sind auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden. Gemeinsam an einer interreligiösen Siedlung, könnte man auch Welt einsetzen, zu bauen, unabhängig ihrer religiösen und ethnischen Zugehörigkeit. Gemeinsam leben, Seite an Seite arbeiten. Leben, Reden, Spiel, Freude und Leid teilen. Das was durch Krieg kaputt gegangen gemeinsam aufzubauen. Weil alle vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, muss auch nicht schnell gehen, was schnell geht, geht auch schnell wieder kaputt. Sollte auf ein gutes Fundament gestellt werden, vielleicht ein sehr gut ausgearbeiteter Friedensvertrag der sich vielleicht auch mal verändern lässt wenn er Fehler aufweist. Solche Aufgaben dauern, braucht Geduld manchmal 40 Jahre, halt Generationen.