Es wurde aber auch Zeit. In all dem Sprechen über Corona und Kirche war die Betonung lange und viel zu sehr auf der Kirche. Auf Institution und auf den Verantwortlichen. Das ist den Reflexen einer stark institutionalisierten Kirche geschuldet, und durchaus ein ökumenisches Phänomen, wie die Debatte um die Lieberknecht-Kritik zeigt. Es geht aber nicht um die Institution.

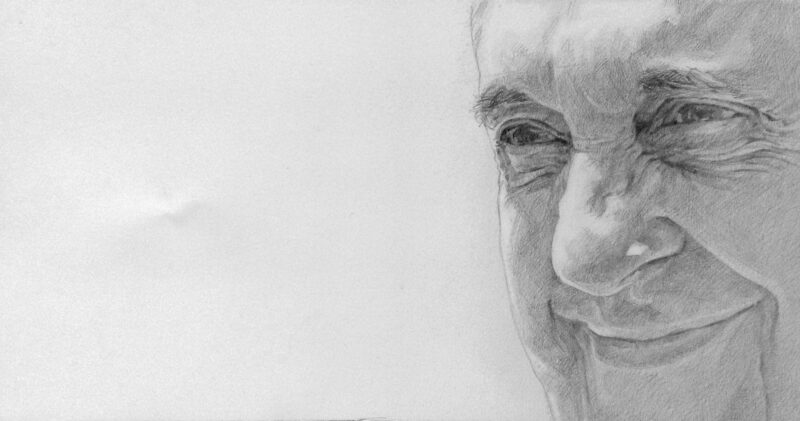

Und deswegen kommt jetzt ein anderer Begriff in der Debatte gerade richtig. Er hätte da schon lange hin gehört. Und zwar der des Gewissens. Und der kommt nicht nur in der Corona-Debatte vor, wie etwa das neue Buch von Kardinal Reinhard Marx zeigt.

Es geht aber nicht um die Institution

Dummerweise gibt es in unserem Normalgebrauch der Sprache das Wort fast nur noch in Kombination mit der Qualifizierung „schlecht“. Es ist das ‚schlechte Gewissen‘, das uns vertraut ist. Aber das verzerrt. Es geht nicht nur um die Warnung vor Falschem, sozusagen um die Warnleuchte am inneren Armaturenbrett. Mein Gewissen leitet mich nicht nur, wenn ich falsch liege. Sondern auch sonst.

Nur so ist zu verstehen, dass das Gewissen auch in anderen Debatten der Kirche ein Rolle spielt. Etwa bei Bischof Kohlgraf, mit Blick auf die Macht-Frage: „Im Kern geht es auch um die Frage, ob wir eigenständige Gewissensentscheidungen von Menschen unterstützen und damit den Menschen zugestehen, mit Hilfe des Wortes Gottes und auch mit Hilfe seelsorglicher Begleitung zu eigenen Entscheidungen zu kommen – oder ob wir im letzten die Deutungshoheit beanspruchen, der sich die anderen Menschen dann einfügen.“

Die eigene Entscheidung

Dass es hier nicht um einen falschen Widerspruch von Ich und Wir geht, also um den eigenen Freiheitsdrang gegen die Gemeinschaft und deren Tradition, sollte klar sein. Sollte, ich bin da vorsichtig geworden. In jedem Fall aber finden hier, im Gewissen, die entscheidenden Weichenstellungen für die Kirche der Zukunft statt.

Dazu gehört etwa – in den Worten von Papst Franziskus – dass wir uns nicht von der Angst, sondern vom Stern leiten lassen sollen. Also vom Glauben, der Hoffnung, der Vision, der Gemeinschaft. Das vertreibt die Ängste nicht, nimmt ihnen aber die Macht, uns zu dominieren.

Dazu gehört auch das, was jetzt Kardinal Rainer Maria Woelki in einem Zeitungsbeitrag geschrieben hat: „Nächstenliebe, die Sorge um die Schwachen, ist vor allem durch das Christentum zu einem zentralen Begriff unserer Gesellschaften geworden. Man nennt es heute zumeist Solidarität. Ohne dass wir uns jetzt in dieser großen Not wechselseitig umeinander sorgen, wird aus der Naturkatastrophe eine viel größere, eine menschliche Katastrophe.“ Der Ort dafür ist das Gewissen.

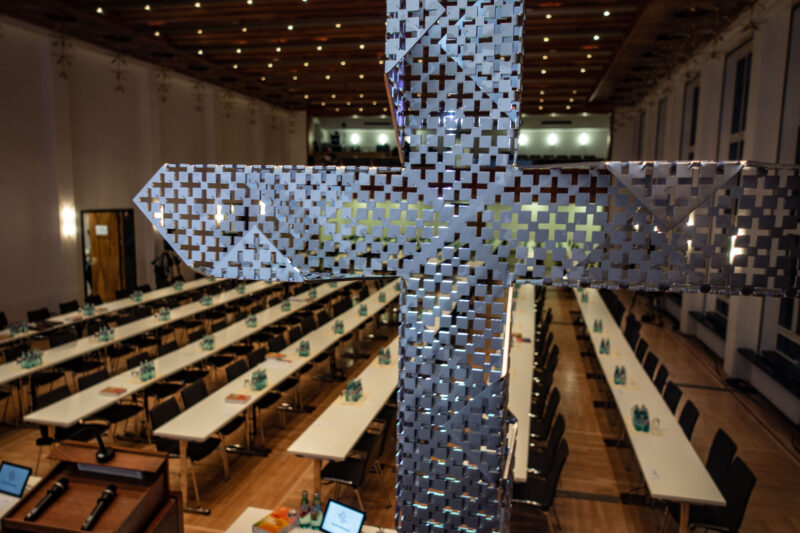

Wo Neues geboren wird

Und damit sind wir beim Festtag heute. Denn was es vor allem anderen braucht, ist Heiliger Geist. Das Gewissen ist nicht autonom in dem Sinn, dass wir dort mit uns alleine sind. Es ist immer auf den Nächsten gerichtet und ohne Gott bleibt es leer. Der Heilige Geist wirkt in uns genau hier, das will am Pfingstfest gefeiert werden und im Rest des Jahres gepflegt werden.

Wenn wir also jetzt in die Debatte um Corona & Co das Gewissen einführen, dann sind wir mit dieser Debatte endlich da, wo Neues geboren werden kann: aus dem Heiligen Geist. Und nur dort.