Das Wort „Missbrauch“ kommt nicht vor. „Zölibat“ auch nicht. „Sexualmoral“ auch nicht. All die zentralen Begriffe, die entweder Anlass oder Thema des synodalen Weges sind, glänzen durch Abwesenheit. Und doch will Papst Franziskus der Kirche in Deutschland helfen, indem er einen Brief zu diesem synodalen Weg und als Antwort auf die Krise schreibt. Kann das gelingen?

Der Papst nennt es „Zeitenwende“, was gerade in der Kirche passiert. Er bezieht sich auf Deutschland, wir können aber glaube ich alle deutschsprachigen Kirchen und dann noch einige andere mit darunter verstehen.

Antwort auf die Krise

Einige Dinge fallen auf, wenn man den Brief aufmerksam liest:

Erstens spricht sich der Papst ausdrücklich für den synodalen Weg aus, die Auseinandersetzung auf Grund der „Zeitenwende“ sei „berechtigt und notwendig“. Im Original steht hier ein Wortspiel, nicht nur eine Zeit des Wandels, sondern ein Wandel der Zeit würden wir erleben. Auch die Tatsache, dass er selber durch diesen Brief seinen Beitrag leistet spricht dafür, dass er den eingeschlagenen synodalen Weg als Antwort auf die Krise schätzt. Das ist nicht selbstverständlich, es gab ja auch Kritik an dem Vorhaben, auch von Bischöfen. Der Papst ist aber eindeutig dafür.

Zweitens setzt der Papst keinen Autoritäts-Vorbehalt. Bei den Synoden hatte er in seinen Ansprachen immer ein „Cum Petro et Sub Petro“ formuliert. Das tut er in diesem Brief nicht, die Autoritätsfrage wer in der Kirche was entscheiden darf wird gar nicht berührt. Bei den Synoden war „Cum Petro et Sub Petro“ die Garantie für die Parrhesia, also den Freimut in der Debatte. Dass er das in diesem Brief nicht eigens betont ist Zeichen des Vertrauens in die begonnene Debatte.

Autorität und geistliche Dimension

Drittens macht der Papst durch die geistliche Dimension seines Briefes klar, dass es nicht das Einschlagen eines Sonderweges gehen kann. Der Brief ist nicht immer einfach, durchaus an einigen Stellen mahnend. Man muss lächeln, weil man das „typisch Deutsche“ im Angemahnten erkennen kann, etwa den Reflex immer sofort Strukturdebatten zu führen. Der Brief zeigt: der Papst weiß, wovon er spricht.

Viertens kommt der Brief zum Anfang des synodalen Weges, er ist deswegen nicht als Korrektur oder Notbremse oder dergleichen misszuverstehen. Im Gegenteil, der Papst will von Anfang an dabei sein, auch das eine Würdigung des synodalen Weges und des Prozessgedankens.

Der Papst macht von Anfang an mit

Fünftens kommen nicht all die Themen, die wir in der Vorbereitung oder Kritik am synodalen Weg bereits gehört haben. Wie gesagt, das Wort Missbrauch kommt gar nicht vor. Der Papst hat seine eigenen Themen und Anliegen. Die tragen aber wenn man genau hinschaut auch zur Verhandlung dieser Fragen hinzu, liefern die Grundlage, das geistliche und kirchliche Fundament. Wer jetzt versucht, ihn als Anwalt seiner eigenen Ansichten vor den Karren zu spannen, hat ein Problem. Eine deutliche und geistliche Stellungnahme ganz aus dem Geist von Evangelii Gaudium.

Sechstens stimmen Form und Inhalt überein: er wirbt für den weltkirchlichen Horizont und die Einheit der Kirche, gleichzeitig ist sein Beitrag genau das, weltkirchlicher Horizont. Sein Anliegen ist also nicht nur formal als Forderung, sondern inhaltlich als Beitrag vorgebracht.

Antwort auf die Krise

Der für mich entscheidende Punkt dabei ist, dass der Papst nicht vorschreibt. Er legt nicht seine Lesart vor, verbietet nichts, setzt keine Themen und gibt keine konkreten Antworten. Er markiert aber auch nicht die Machtfrage, also wer darf in der Kirche was entscheiden. Der Brief dient nicht der Versicherung kirchlicher Autoritätsfragen, hier bleibt er seinem Plädoyer zu synodaler Offenheit treu.

Das macht sein geistliches Anliegen um so wichtiger, man kann den Brief lesen ohne sich am päpstlichen Amt oder Entscheidungsfragen abzuarbeiten.

Interessant auch die Feststellung, dass ein synodaler Weg nicht dazu führt, dass sich danach alle einig sind. Konflikte – und nicht nur Unterschiede – dürften nicht von Beschlüssen und dergleichen verdeckt werden.

Autorität und Konflikt

Der Brief liest sich an einigen Stellen wie eine Mahnung. Aber eigentlich ist es nichts Anderes als das, was er schon in Evangelii Gaudium vorgelegt hat. Es ist sozusagen ein Anwendungsbeispiel als Antwort auf die Krise.

Seine Mahnungen und natürlich der bei Papst Franziskus obligatorische Hinweis auf die Versuchungen sich wichtig, so ein Prozess kann ja in Fallen tappen. Diese nicht sehen zu wollen wäre fahrlässig.

Drei Versuchungen

Versuchung Eins: Reform nur strukturell sehen, „zu glauben, dass die Lösungen der derzeitigen und zukünftigen Probleme ausschließlich auf dem Wege der Reform von Strukturen, Organisationen und Verwaltung zu erreichen sei“. Das schaffe vielleicht einen „modernisierten kirchlichen Organismus“, aber ohne die Seele des Evangeliums.

Versuchung Zwei: „Sooft eine kirchliche Gemeinschaft versucht hat, alleine aus ihren Problemen herauszukommen, und lediglich auf die eigenen Kräfte, die eigenen Methoden und die eigene Intelligenz vertraute, endete das darin, die Übel, die man überwinden wollte, noch zu vermehren und aufrechtzuerhalten.“ Schon Versuchung Eins lies es anklingen: immer gleich eine Strukturdebatte zu führen, hat etwas sehr Deutsches an sich. So denken wir, und deswegen suchen wir so Lösungen. Aber so bleiben wir auch stecken, mahnt der Papst.

Versuchung Drei: Immer etwas Neues und Anderes sagen zu wollen als das, was das Wort Gottes geschenkt habe. In dem Brief nennt das der Papst „über das ‚kirchliche Wir‘ hinaus gehen“.

Klugheit ist wichtig, aber nicht alles

Letzterer Punkt verweist auf den Zentralgedanken, welcher den Papstbrief durchzieht: Ohne den Heiligen Geist, ohne die Zentralität der Verkündigung, ohne den Blick auf die Schwachen und Kleinen geht gar nichts. Eine Anwort auf die Krise ist nur so zu finden.

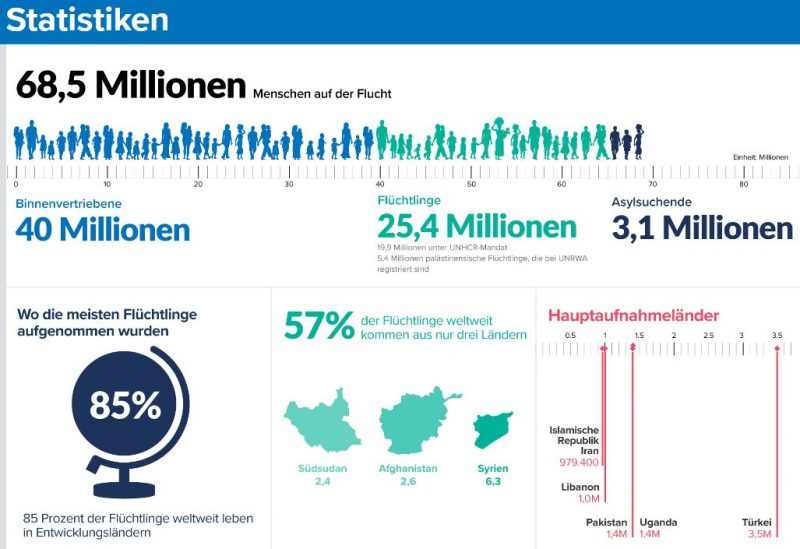

Klug mit den Problemen umgehen sei wichtig, Statistiken, Analysen, Prognosen und all das haben selbstverständlich ihre Bedeutung. Auch so könne man die Zeichen der Zeit erkennen. Stehen bleiben dürfe die Kirche dabei allerdings nicht, das „Gläubig-Sein“ erschöpfe sich hier nicht.

Warum kommt Missbrauch nicht vor?

Nun war der synodale Weg aber mit klarer Referenz auf den Missbrauch begonnen worden. Missbrauch von Macht, sexueller Missbrauch, geistlicher Missbrauch. Die MHG-Studie war der Auslöser auch dafür, dass anders als noch beim so genannten Gesprächsprozess vor einigen Jahren jetzt alles auf den Tisch kommen soll. Warum spricht nun der Papst gar nicht davon?

Weil der dem Prozess nicht vorgreift. Weil er ihn offenhalten will. Weil er dem Prozess vertraut. Er betont das genaue Hören, vor allem auf das Leid und die Schwachen, deswegen kann man gar nicht anders, als sich tiefgreifend mit dem Missbrauch beschäftigen, wenn man denn den Papstbrief ernst nehmen will. Nur nimmt Papst Franziskus uns das Denken und Ringen um Lösungen nicht ab.

Ermutiger, Mahner, Aufrufer

Seine Aufgabe an dieser Stelle sieht er als die des Ermutigers, Ermahners, Aufrufers, er verweist horizontal auf die Weltkirche und deren Einheit, und er verweist vertikal auf die Zentralität des Wirkens Gottes in all dem. Natürlich wird es um Missbrauch gehen und gehen müssen. Beim „synodalen Weg“ in Deutschland und auch anderswo. Aber das Ganze braucht auch ein Rückgrat, einen Kompass. Und genau darum geht es dem Papst.

Der Brief klingt nicht so, wie die meisten Beiträger zur innerkirchlichen Debatte, ganz gleich woher sie kommen, kritisch oder lobend oder fordernd. Der Brief ist O-Ton Franziskus. Seine Antwort auf die Krise, sein Beitrag zu dem Weg, den die Kirche in Deutschland – und nicht nur dort – geht. Um die Eingangsfrage zu beantworten, ob seine Antwort auf die Krise gelingen kann: Ja, kann sie.