Braucht unsere Kirche nationale Lösungen? In der Debatte um den Synodalen weg gibt es immer wieder den Vorwurf, der Verweis auf die Weltkirche diene als Hindernis, sich Veränderungen oder Entwicklungen zu verschließen. Gerade bei den umfassenderen Fragen wie der nach der Weihe von Frauen oder dem Zölibat mache schon der Hinweis auf die Katholizität der Frage eine Debatte unmöglich. Die Annahme dahinter ist, dass es sehr wohl nationale oder regionale oder kulturell verschiedene Antworten geben könne und müsse, um die anstehenden Reformen angehen zu können.

Diese Gedankenfigur gibt es natürlich auch im Negativ, als Warnung vor einer „deutschen Nationalkirche“ oder dergleichen, die Gegner jeder Debatte gerne lautstark und nicht wirklich differenziert ins Feld führen.

Der Verweis auf die Weltkirche

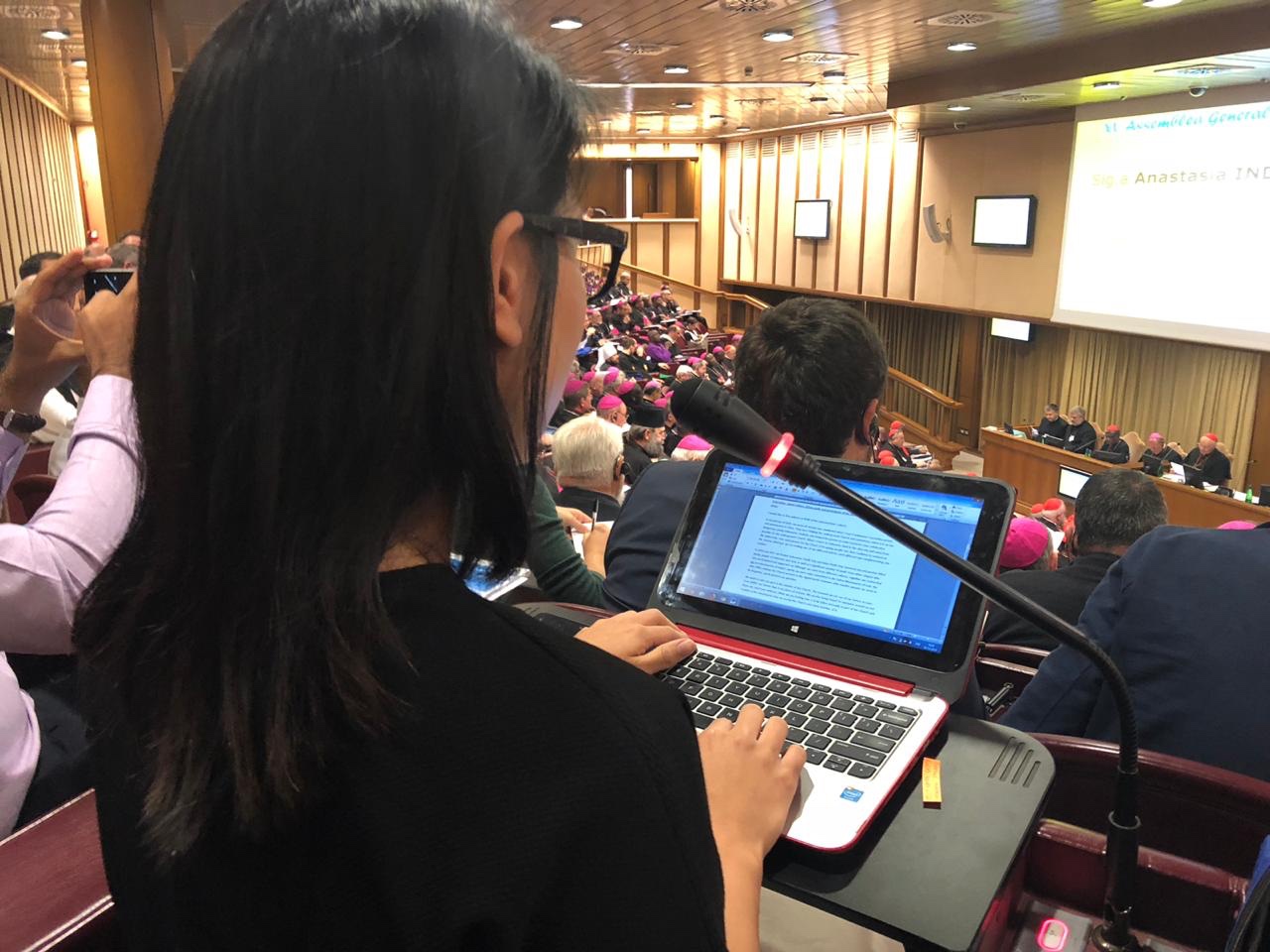

Mir stößt das irgendwie negativ auf, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Variante. Zehn Jahre lang hatte ich das Privileg, Weltkirche kennen lernen zu dürfen. Bei Papstreisen oder auch bei Besuchen von Vertretern der Kirche in Rom. Das macht mich nicht zu einem Spezialisten für die Weltkirche. Aber es hat mich Geschmack finden lassen am Fragen und an der Neugierde. Es hat neue Horizonte gezeigt und mir beigebracht, das Fragen oft weiter bringen als Antworten. Oder dass man Fragen braucht, Fragen die man vorher vielleicht gar nicht hatte.

Wenn ich von hier aus, von zu Hause aus, auf einen nebulösen Singular „die Weltkirche“ verweise, dann verfehle ich all das. Dann schaffe ich ein künstliches Gegenüber.

Natürlich gilt die Einschränkung, dass wer ‚Weltkirche‘ sagt, nicht nur den Vatikan meinen darf. Auch wenn sich viele dort als autoritative Vertreter der Einheit der Kirche verstehen und so sprechen und handeln, wage ich den Widerspruch: Weltkirche ist mehr als deren römische Leitung. Und gerade deswegen ist es so wichtig, sie nicht als Widerpart zu sehen.

Vatikan ist nicht gleich Weltkirche

Erstens gibt es in unserer Welt keine isolierten Entscheidungen mehr. Alles ist mit allem verbunden, auch wenn wir in COVID-Zeiten die Illusion bekommen, durch nationale Maßnamen das Problem in Grenzen (oder außerhalb derer) halten zu können. Ein „wir-machen-das-aber-so“ in wichtigen Fragen bleibt nicht ohne Folgen.

Zweitens muss es erlaubt sein, Entscheidungen auf die ihr zukommende Ebene zu beschränken. Das muss alles diskutiert werden, aber spätestes bei der Frage der Weihe sollte klar sein, dass die Entscheidungsebene nicht die Ortskirche sein kann.

Drittens sollen wir vom den Anderen lernen. Zu unserem eigenen Vorteil. Jede Glaubenskultur ist immer Wandel. Das sei denen gesagt, die meine, etwas Ewiges in Händen zu halten, das bewahrt werden muss. Das sei aber auch denen gesagt, die meinen, ihre eigene Glaubenskultur sei der Referenzpunkt. Auch die ist Wandel.

Kultur ist immer Wandel

„Eine Kultur, die sich nicht länger verändert, ist tot“, formuliert der von mir geschätzte französische Autor Francois Jullien. Transformation sei Ursprung und Motor des Kulturellen, Fixierungen seien ihr fremd. Beim Papst heißt das „Sakralisierung der eigenen Kultur“, mit dem Resultat eines Fanatismus, der wirkliche Verkündigung unmöglich mache (Evangelii Gaudium 117). Anders gesagt: Weltkirchliche Erfahrungen und Begegnungen können helfen, dass ich über den eigenen Horizont hinaus zu blicken lerne.

Macht das die eigenen Erfahrungen von Kirche ungültig? Mitnichten. Gerade im Synodalen Weg werden viele gravierende Fragen zu Kirche und Glauben aufgeworfen, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Die haben ihren Sinn und dürfen nicht mit einem falschen Hinweis auf Weltkirche vom Tisch gewischt werden. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es gerade die Begegnung mit dem Anderen, dem Fremden, den anderen Erfahrungen von Kirche und Glauben sind, die unser eigenes Glaubenserleben und unsere Kirchlichkeit weiten.