In Australien geht es jetzt los. Das Dekret ist unterschrieben, ein Plenarkonzil ist auf dem Weg. Lokale Synodalität, ganz nach Umständen und Anliegen. Damit gibt es eine weitere Pflanze auf diesem ganz besonderen Acker. „Das Feuer entfachen“ ist das Thema, Feuer-Metaphern passen ja immer gut in der christlichen Religion.

Auch dort gibt es schon eine Reihe von Papieren zur Vorbereitung, die steigen direkt ein, wenn bei genauer Lektüre ganz anders als der Synodale Weg hier bei uns oder etwa die Eelam-Vorbereitungen in Lateinamerika. Aber das ist ja gut so, es soll ja lokal sein.

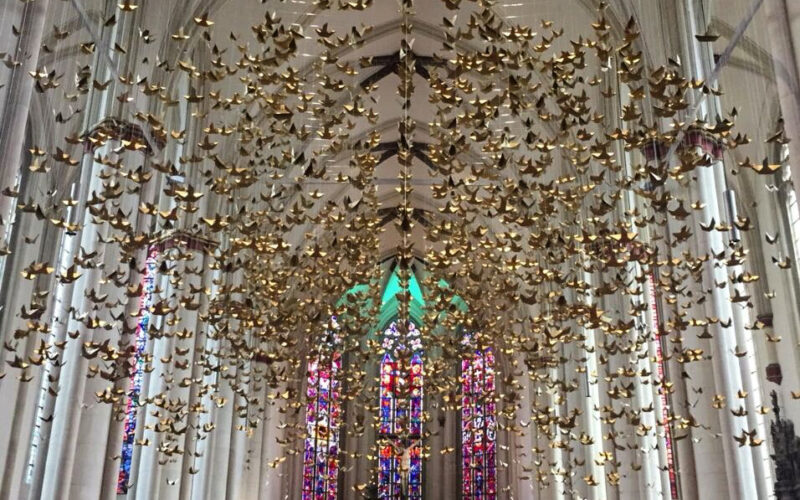

„Das Feuer entfachen“

Au deren Webseite gibt es aber gleich auch noch andere Materialien, etwa für Schulen und Gruppen, hier könnten wir in Deutschland vielleicht noch was lernen.

Immer mehr Versionen und Versuche in Sachen Synodalität werden gestartet. Um dann hoffentlich – was die Methode angeht – in einem ersten Wurf 2023 im Vatikan in einer großen Synode zusammen gebunden.

Auf die Groß-Synode 2023 hin

Hören steht ganz oben auf der Liste der Verben, die Hauptbestandteil dieser Prozesse sein sollen. Leider ist das ein innerkirchliche ziemlich inflationär gebrauchtes Wort, es gilt deswegen genau aufzupassen, ob wirklich zugehört wird. Gerade in der Debatte um Missbrauch und dessen Aufarbeitung – oder Vertuschung – wurde zu viel von Seiten von Autoritäten von hören geredet, ohne dass das dann auch getan wurde.

Immer mehr drängt sich mir deswegen ein anderes Wort auf, das dazu gehören muss, damit das Hören auch wirklich wirksam wird: Kritik. Und da vor allem Selbstkritik. Zur Synodalität gehört Kritikfähigkeit dazu, sonst wird das nichts. Betende Urteilskraft habe ich das mal genannt, dort gehört die Kritik hinein. Denn das alles hat viel mit Heiligem Geist zu tun.

Betende Urteilskraft

Es reicht nicht, dass kirchliche Apparate und Bischofskonferenzen, oder auch der Vatikan, sich fürsorglich eines Themas annehmen und dieses dann in pastoralen Texten verklingt. Wir müssen lernen, zu kritisieren, und das immer auch auf uns selbst gerichtet.

Die Zeit glatter Abläufe kirchenbürokratisch-theologischer Prozesse ist vorbei. Deswegen hoffe ich ja immer noch, dass am Ende des Synodalen Wegs in Deutschland nicht nur Papiere stehen werden, die abgewogen und abgestimmt sind, sondern dass es auch andere Ergebnisse gibt, die in gutem und kritischem Sinn über den Status Quo hinaus weisen.