Ignatius war sauer. Er war unterwegs, hatte jemanden getroffen und sie waren nebeneinander her geritten. Es war zum Streit gekommen, es ging um Theologie, was sonst. Der Fremde war abgebogen und nun stand Ignatius – während seines langen Prozesses der Bekehrung – vor der Frage, was tun. Hinterher und Rechenschaft fordern mit Säbel und Schwert oder weiter auf dem eigenen Weg? Eine Entscheidung musste her. Weil er sauer war, machte er wohl unterbewusst etwas Kluges: er ließ seinen Esel entscheiden. Und der trottete weiter und ignorierte den Streit.

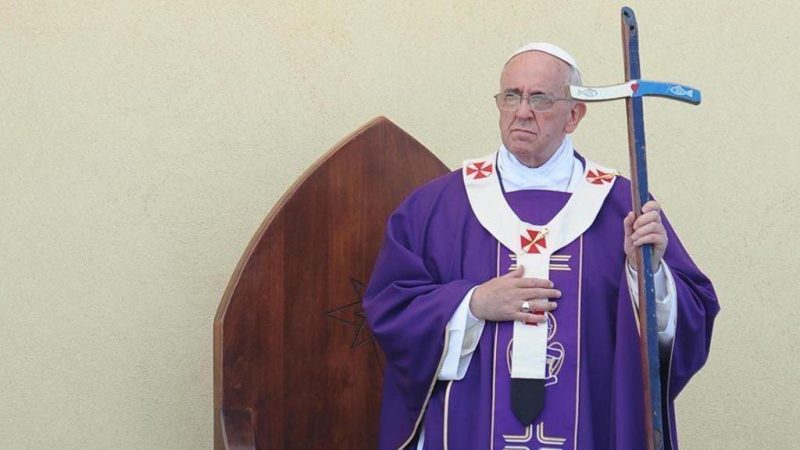

An diesem 31. feiert die Kirche Ignatius als Heiligen, und wir Jesuiten feiern unseren Gründer. Es war noch ein langer Weg für Ignatius, von der Wegkreuzung durch seine Bekehrungen hin zur Gründung. Aber er erzählte diese Episode später selber und so fand sie Eingang in die Aufzeichnungen, die als der „Bericht des Pilgers“ bekannt wurden. Dieser Weg hat viele Irrwege, und Ignatius verschweigt sie nicht.

Eine Entscheidung musste her

Die Episode mit dem Esel ist so ziemlich das genaue Gegenteil dessen, was Ignatius später als „Unterscheidung“ als Rückgrat seiner Exerzitien aufnehmen sollte. An dieser Stelle habe ich ja schon einige Male die Tastatur zum Thema ergriffen, neulich ist mir aber ein interessantes Zitat zum Thema untergekommen, das ich zum heutigen Heiligen-Tag hier anbringen will. Es stammt von Theodor W. Adorno:

„Mündig ist der, der für sich selbst spricht, weil er für sich selbst gedacht hat und nicht bloß nachredet; der nicht bevormundet wird. Das erweist sich aber in der Kraft zum Widerstand gegen vorgegebene Meinungen und, in eins damit, auch gegen nun einmal vorhandene Institutionen, gegen alles bloß Gesetzte, das mit seinem Dasein sich rechtfertigt. Solcher Widerstand, als Vermögen der Unterscheidung des Erkannten und des bloß konventionell oder unter Autoritätszwang Hingenommenen, ist eins mit Kritik, deren Begriff ja vom griechischen krino, Unterscheiden, herrührt.“ (Theodor W. Adorno, Kritik).

Unterscheidung und Kritik gehören zusammen. Natürlich nur, wenn wir Kritik nicht nur als Kritisieren verstehen, also als negative Sichtweise auf etwas.

Kritik und Unterscheidung

Spätestens seit den Kritiken Immanuel Kants ist das Wort fester Bestandteil der philosophischen Debatte. Und über den griechischen Ursprung des Wortes – belehrt uns Adorno – auch Unterscheidung.

Wir können einige Dinge lernen: erstens müssen wir wieder einmal betonen, dass Unterscheiden keine rein intellektuelle Aktion ist. Die Philosophie ist es, im geistlichen Leben kann es aber nicht sein. Deshalb ist auch der Titel des Stückes ironisch gemeint.

Zweitens steckt da aber auch eine positive Lehre für uns drin: sich gegen vorgegebene Meinungen wehren. Meinungen, die ja auch in uns selber drinstecken können. Aber auch das sich abgeben mit dem, was ist. Was ist, ist gut eben weil es ist, das verhindert Kritik und dann auch die Unterscheidung.

Sich wehren gegen die Meinungen

Wahrheit oder Falschheit ist nicht Gegenstand einer Unterscheidung, unterschieden werden nur Situationen. Unterscheidung, so der Papst, „gründet auf der Überzeugung, dass Gott in der Geschichte der Welt, in den Ereignissen des Lebens, in den Personen, denen ich begegne und die mit mir sprechen, am Werk ist.” Die Welt ist Gottes so voll, es ist an uns, aufmerksam zu sein. „Deshalb sind wir gerufen, auf das zu hören, was der Geist uns in oftmals unvorhersehbaren Arten und Richtungen eingibt.”

Damit entfernen wir uns ziemlich von Adorno, aber sein Gedanke zur Kritik schwingt weiter mit. Es braucht Mündigkeit, selber beten und nicht nur nach-beten, wenn Unterscheidung als Gebet gedacht wird, was es meiner Meinung nach ist. Und es hilft beim Verstehen. In Vorbereitung auf die Jugendsynode, die das Wort „Unterscheidung“ ja im Titel hatte, gab es Anmerkungen dazu, und das nicht nur aus der deutschen Sprache. Die fanden Eingang ins Vorbereitungsdokument, wo die Übersetzer ihrerseits dann eine deutschsprachige Ergänzung einfügten.

Unverständnis

Instrumenten Laboris zur Jugendsynode im vergangenen Jahr 107. „Die Jugendlichen der Vorsynode weisen auch auf die Schwierigkeiten hin, die sie beim Verständnis des Wortes „Unterscheidung“ (Anm. d. Ü.: da es keine eindeutige Entsprechung des italienischen Terminus discernimento ins Deutsche gibt, wurde er in diesem Text je nach Kontext wiedergegeben durch „Unterscheidung“, aber auch „Erkenntnis“ [der Berufung] und „Urteils-/Unterscheidungsvermögen“) haben, das nicht zu ihrer Sprache gehört, auch wenn das Bedürfnis, das es bezeichnet, durchaus wahrgenommen wird: „Die eigene Berufung zu erkennen, kann eine Herausforderung sein, besonders durch die Missverständnisse, die dieses Wort umgeben.“ (VS 9)”.

Vielleicht hilft uns ja das Wort ‚Kritik‘, der ‚Unterscheidung‘ näher zu kommen, bei aller Begrenzung. Nicht bevormundet werden, das gehört jedenfalls eindeutig dazu.