Papst Franziskus fährt in den Irak. Die erste Papstreise seit Corona, aber nicht allein deshalb ist das ein spannendes Projekt. Warum tut der Papst das? Warum fährt Franziskus in den Irak? Weil dort viele Dinge zusammen kommen, die dem Papst in der Ausübung seines Amts am Herzen liegen.

Natürlich geht es auch um die Ursprünge unseres Glaubens, der Papst besucht „Ur in Chaldea“, die Heimat Abrahams. Das ist symbolisch der Auftakt der Reise. Aber da sind noch mehr Gründe:

Warum fährt Franziskus in den Irak?

Die Vorliebe für Reiseziele, die Menschen Sichtbarkeit geben: mit seiner Reise nach Lampedusa hat Papst Franziskus den Takt vorgegeben, Auffanglager auf Lesbos, Gefängnisse in Italien und viele andere Orte folgten. Der Papst richtet seine Aufmerksamkeit und damit auch die Aufmerksamkeit der Medien auf Menschen, die sonst im Schatten stehen. Er behandelt so nicht nur Themen, sondern trifft die Menschen, um die es geht.

Die Vorliebe für Reiseziele, die Themen sichtbar machen: Vertreibung der Christen durch den IS, Dialog, Frieden, Opfer der Kriege, Zusammenarbeit, all das kommt dort zusammen. Ein Thema möchte ich hier betonen: den Dialog mit dem Islam.

„Man kann keine Brücken zwischen den Menschen bauen, wenn man Gott vergisst. Doch es gilt auch das Gegenteil: Man kann keine wahre Verbindung zu Gott haben, wenn man die anderen ignoriert. Darum ist es wichtig, den Dialog zwischen den verschiedenen Religionen zu verstärken – ich denke besonders an den mit dem Islam“.

Worte von Papst Franziskus aus einer seiner allerersten Ansprachen, der Grundsatzrede vor dem diplomatischen Corps direkt nach seiner Wahl im März 2013. Immer wieder hat er diesen Dialog gesucht, über das gemeinsame Gebet in den Vatikanischen Gärten bis zur Erklärung von Abu Dhabi vor knapp über einem Jahr. Besuche in der Türkei, in Ägypten, in Jordanien und Israel und so weiter kamen dazu. Das ist ein bleibender und wenig beachteter roter Faden im Pontifikat Franziskus.

Keine Brücken zwischen den Menschen ohne Gott

Die Vorliebe für Reiseziele des Dialogs: Diese ist mir der vorhergehenden verwandt, aber nicht identisch. In Abu Dhabi zitierte er sich selbst, und zwar die Stelle, die ich oben bereigents Anna habe. Er sagte:

„Es gibt keine Alternative: Entweder wir bauen die Zukunft gemeinsam oder es gibt keine Zukunft. Vor allem die Religionen können nicht auf die dringende Aufgabe verzichten, Brücken zwischen Völkern und Kulturen zu bauen.”

Das Stichwort hier ist „bauen“. Es bricht nicht überall sofort Frieden aus, sobald sich Leute an einen Tisch setzen. Das ist mühsam. Dialog ist mühsam. Weswegen diese Reiseziele auch immer und immer wieder bei Papst Franziskus auftauchen. Es sind die Mühen der Ebene, denen sich die Religionen nicht entziehen dürfen.

Die Vorliebe für Reiseziele, die über den Ort selbst hinaus weisen. Der Irak gehört zu dem, was Christen „heiliges Land“ nennen, Ur und andere Orte sind biblisch. Damit ist der Radius viel weiter gezogen als der politische Irak. Und auch die dort sichtbaren Themen sind untrennbar mit der gesamten Region verbunden: Türkei und Syrien, Iran und Saudi Arabien, Israel und der „Westen“, alle sind beteiligt und betroffen. Und alle sind auf genau diese Weise einbezogen in die Reise, auch wenn es nur wenige Orte sind, an die der Papst konkret kommt.

Paradoxe Intervention

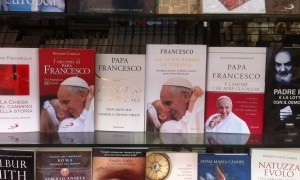

Die Vorliebe für paradoxe Interventionen: das große Thema weltweit ist ist die Pandemie und deren Folgen. Daneben verschwinden andere Themen schnell wieder. Papst Franziskus spricht nun einige dieser Folgen auf eine Art an, wie wir es schon in seinem Buch lesen konnten.

Es geht eben nicht nur um die Frage nach der Impfung bei uns, sondern um eine globale Krise, die in der Pandemie sichtbarer wird als jemals zuvor. Und die wird eben auch in Vertreibung und Not, im Ringen um Frieden, in interreligiösen und interkulturellen Konflikten sichtbar. Sich dem zuzuwenden heißt auch, sich der globalen Krise insgesamt zuzuwenden.

So passt die am 5. März beginnende Reise perfekt in das Pontifikat Franziskus.