Es war eine verärgerte Email. Ein Mitbruder schrieb mir, er habe den den Schluss-Gottesdienst des ÖKT verfolgt und irgendwie sei da das Neue Testament und auch Jesus nicht vorgenommen. Der Ökumenische Kirchentag sei viel zu weit von Christus entfernt. Ob das so stimmt, kann ich nicht sagen. Aber die mediale Berichterstattung über den gesamten ÖKT passt dazu: alles gesellschaftliche Themen, nix Religiöses.

Nun tue ich dem ÖKT bestimmt Unrecht, wenn ich das alles über einen Kamm schere. Aber Wahrnehmung ist eben auch Realität. Und viele Menschen – wegen der Digitalität des Ganzen mehr als sonst – werden von der Veranstaltung nur in den Medien wahrgenommen haben. Wenn überhaupt. Und da ergibt sich eben dieser Eindruck.

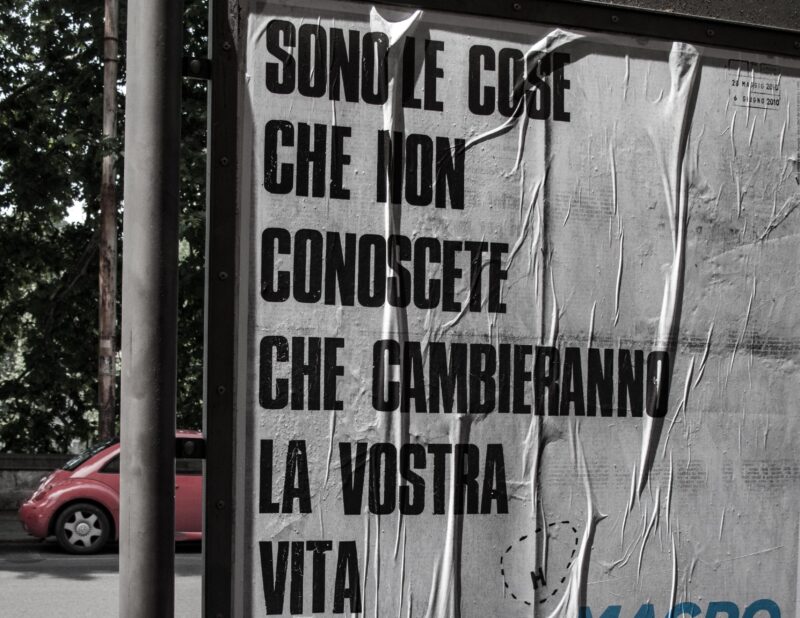

Ökumenische Kirchentag

Wobei die gesellschaftlichen Themen ja nicht unwichtig sind. Gerade jetzt ist ein klares Aufstehen gegen jede Form von Antisemitismus wichtig. Und natürlich ist der Umgang mit Corona, mit den Betroffenen, mit Freiheitsrechten und so weiter wichtig. Und das gesellschaftlich-kirchliche Überthema Missbrauch gehört auf die Tagesordnung, ohne kann man heute nicht über Kirche sein sprechen.

Aber bei alldem bleiben wir dann doch irgend wie im Gestern gefangen. Was wir als Kirchen zu Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zu sagen haben, hängt an einer sozialen Bedeutung, die abnimmt. Die jetzt noch interessant ist, aber weniger wird.

Und wenn das Ganze nicht religiös getränkt ist, warum sollte das interessieren? In den TV-Nachrichten lief die Berichterstattung direkt neben der zum FDP-Parteitag, da braucht es gar keine weiteren Kommentare.

Kein weiterer Kommentar

Es ist also wohl so, dass die Öffentlichkeit sich nicht wirklich dafür interessiert, was wir Kirchen über Gott, Glauben und all die anderen großen Themen zu sagen haben. Über die Gründe ließe sich viel sagen, und muss auch viel gesagt werden. Der jetzt zu Ende gegangene ÖKT jedenfalls ist für mich eine deutliche Problemanzeige. Uns geht es wie Paulus in Athen (Apg 17): solang es um philosophische Fragen geht, sind die Zuhörer ganz Ohr. Aber sobald Paulus über Auferstehung und Jesus spricht, „wollen sie ihn ein andern Mal hören“ und drehen ab.

Darüber müssen wir uns erst einmal klar werden. Eine Kirche, die sich gar nicht zum gesellschaftliche Fragen kümmert, braucht keiner, um das klar zu sagen. Aber Umgekehrt gilt auch: wenn wir es nicht schaffen, den Glauben und das Interesse daran den Menschen um uns und der nachwachsenden Generation zu vermitteln, dann ist alles andere irrelevant. Denn dann wird es uns Kirchen bald nicht mehr geben.