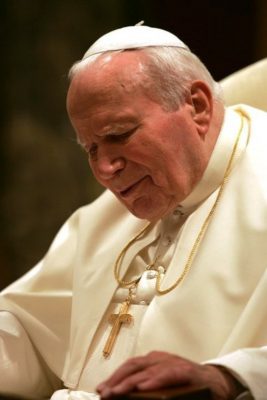

Es ist wieder ein Feiertag für den emeritierten Papst Benedikt XVI., er feiert sein Priesterjubiläum und im Vatikan wird das in kleinem Rahmen, in Anwesenheit von Papst Franziskus, gewürdigt (der eigentliche Tag ist Morgen, das Fest Peter und Paul. Aber die Feierstunde ist heute).

Benedikt XVI. war ein wichtiger Papst und wie ich das schon direkt nach dem Rücktritt gesagt habe sage ich das auch heute noch: Von seinen geistlichen Schriften werden wir noch lange etwas haben, mit seiner Rücktritts-Entscheidung und dem Durchtragen dieser Entscheidung hat er das Amt modernisiert. Und anders als eine zu einfache Presse ihm alles mögliche unterstellt hat und jetzt – je länger seine Amtszeit zurück liegt – wieder vereinfachend unterstellt, um so wichtiger ist es, genauer hin zu sehen. Wer sich denn die Mühe machen will.

Aber dann gibt es ja noch diejenigen, die sich nach Papst Benedikt zurück sehnen. Oder besser und präziser: nach dem Bild, dass sie sich von Papst Benedikt gemacht haben.

Dabei fehlt natürlich die historische Würdigung, eine solche Sehnsucht hat immer etwas verklärendes, ist immer eine Projektion und geht letztlich an Benedikt XVI. vorbei. Aber sie sind echt, sie kommen immer wieder bei uns und bei Facebook und sonstwie als Rückmeldung an.

Neulich wünschte sich ein Kommentator unter einem Blogeintrag (aus anderen Gründen nicht frei geschaltet), dass Gott ihm eine Rückkehr ins Amt schenken wolle, in einem anderen Post wünschte er sich einen Benedikt XVII herbei, der uns erlösen solle. Kein Scherz, Sprache von Erlösung, wo es doch nur um die Frage geht, wer Papst ist und wer nicht.

Als Grund gibt er eine Frage an: „Warum werden unsere Sorgen und Nöte dort auch noch als Papstnörgelei diskreditiert?“ Und da fange ich an zu stutzen.

Die Frage muss erlaubt sein

Dass es diese Sorgen und Nöte gibt, kann und will ich nicht bezweifeln. Aber die Frage muss erlaubt sein, was das für Sorgen und Nöte sind. Es müssen ja welche sein, die bei Papst Franziskus nicht ankommen. Hier wäre also ein wirklicher Bruch zu verzeichnen, und zwar einer, der mit Emotionen zu tun hat, nicht mit Theologie oder Lehre oder so.

Nun frage ich mich, was das für Sorgen und Nöte sein können, die Papst Franziskus nicht anspricht. Er, der immer und immer wieder auf alle eingeht, die mit Sorgen und Nöten leben müssen.

Ist es die Liturgie, die weniger ausgefallen ist? Sind das schon Sorgen und Nöte? Oder etwas Anderes?

Papst Franziskus überfordert viele. Anders kann mich mir solche Empfindungen nicht erklären. er steht für keine andere Lehre, für keine andere Kirche, denkt vielleicht anders als sein Vorgänger, aber das ist ja Teil der Geschichte der Papsttums seit Jahrhunderten.

Benedikt XVI. hingegen hat viele mit der Kirche versöhnt, die sich im Abseits wähnten, die nicht das so genannte progressiv-katholische mitgemacht haben, das den emeritierten Papst zur Rede von „Entweltlichung“ und den aktuellen Papst zur Rede von „arme Kirche für die Armen“ geführt hat. Hier liegt eine Lektion. Es gibt viele „Glaubenskulturen“ in der Kirche, eine versöhnte Verschiedenheit. Die aber nicht immer so versöhnt ist, wie wir meinen.

Von daher höre ich von den „Sorgen und Nöten“ mit Unruhe, auch wenn ich da meine Anfragen habe.

Benedikt XVI. hat uns etwas hinterlassen, und Papst Franziskus hat das neulich ausdrücklich gewürdigt. Für den Augenblick aber: Herzlichen Glückwunsch, Papst emeritus Benedikt XVI., zum Priesterjubiläum.