Es nervt mal wieder. In letzter Zeit gab es hier im Blog mal wieder eine Welle von Destruktiv-Kommentaren. Die haben Sie nicht gelesen, weil ich so etwas moderiere. Aber es gibt immer wieder Leute die meinen, Beschimpfungen und Abwertungen seien eine zulässige Form christlicher (sic!) Kommunikation.

Das Lamento ist nicht neu und bringt irgendwie auch nichts. Aber es soll auch nicht verborgen bleiben, dass der Schreiber dieser Zeilen das nicht einfach so wegsteckt. Die elektronische Kommunikation mag zwar viele neue Freiheiten gebracht haben, abseits der Gatekeeper und so weiter, dazu gehört aber auch eine Menge von Gewalt, von verbaler Gewalt.

Eine Welle von Destruktiv-Kommentaren

Analysen gibt es viele, die spare ich mir. Mich interessiert schon, was die Regenbogenfahnen-Schwenker und die Rechtsradikalen auf den Stufen des Parlaments zusammengebracht hat, aber die Menschen hinter den Parolen interessieren mich mehr als die soziologischen oder psychologischen Erklärungsversuche. Also lasse ich den Versuch der Analyse. Die gibt es an anderer Stelle, und viel besser als ich das könnte.

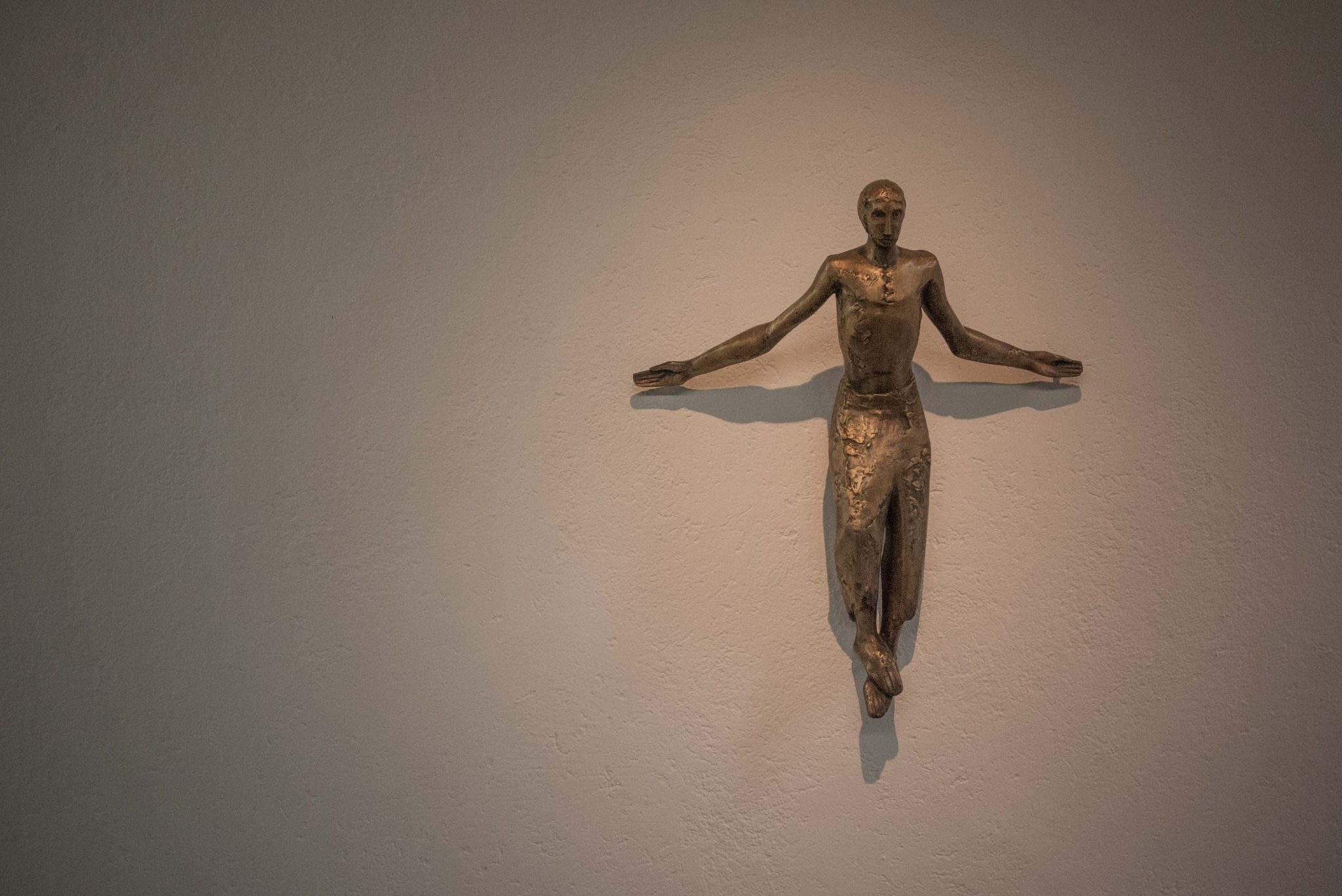

Einen Eindruck möchte ich aber schon teilen, und zwar bezogen darauf, dass er hier ja meistens irgendwie um Gott, Kirche, Glauben und so weiter geht. Der Herr hatte einen sehr klaren Umgang mit Gewalt, er hat sich ihr ausgesetzt, aber nie selbst zu ihr gegriffen. Deswegen finde ich es so verwunderlich, dass all die selbsterklärten Verteidiger von Lehre und Kirche kein Problem damit haben, verbale Gewalt zu benutzen. Andere abzuwerten. Versuche von Kritik und Debatte zu torpedieren. Und immer hart den Mann zu spielen, nicht den Ball.

Verbale Gewalt

Aber das Ganze ist nicht nur geistlich weit weg von dem, was wir glauben, dahinter steckt auch eine neue Form von Kirchlichkeit. Ich sage ganz bewusst ‚neu‘, weil sie zwar als traditionsliebend und die wahre Kirche schützend daher kommt, aber in Wirklichkeit ein sehr modernes Phänomen ist.

Diese Form von Kirchlichkeit ist völlig innerweltlich. Sie hat keinen Horizont, der über uns hinaus weist. Überspitzt formuliert: es geht um eine Kirche ohne Gott. Und es geht um eine Kirche, die davon lebt, Gegner zu haben. Nicht die Verheißungen und die Nähe Gottes sind der Lebenskern, sondern das Dagegen-Seien. Die Kontrolle. Und eben die Gewalt.

Regeln, Moral, Sozialpraktiken wie Liturgie und so weiter, das alles wird ins Zentrum gerückt. Von der Weite des Lebens über unsere Welt hinaus, auf das ewige Leben hin, oder von Schöpferwille und Erlösungs-Tat kein Wort.

Gott kommt nicht mehr vor

Glauben wird so unendlich klein, und der Versuch ihn mit verbaler Gewalt zu schützen macht ihn auch noch kaputt.

Es sind Fragen, es ist die Suche und der Zweifel, es sind Gemeinsamkeiten auch wenn sie fragil sind, es sind Diskurse und Auseinandersetzungen, die Kirche ausmachen, aber nur dann, wenn Kirche offen bleibt für das Jenseits. Es ist das Beten, das Lesen der Schrift, der Gottesdienst, in dem Kirche lebt. Nicht in einem Buch, dessen Sätze man sich um die Ohren haut.

Ich bin nicht bereit, mir die Kirche von der horizontfreien Gewalt-Sekte kapern zu lassen. Leider bekommt sie sehr viele Aufmerksamkeit, zu viel in meinen Augen.

Hier bekommt sie es nicht. Ich will dem keinen Echoraum geben. Aber zurückziehen und denen das Feld überlassen tue ich auch nicht. Und schreibe deswegen fleißig weiter. Mit dem Blick auf das, was größer und weiter ist als alles, was wir selber uns vorstellen können.

.

***

Ein Nachtrag: nach Jahren des Bloggens weiß ich natürlich, was jetzt für Rückmeldungen kommen. Die meisten werden sich auf das beziehen, was ich „moderieren“ genannt habe. Aber wie immer werde ich nicht zulassen, dass Debatten auf die Metaebene verschoben werden.