Man geht in einem Kreuz aufwärts. Eine Art Gang oder Gerüst, umzogen von weißer Kunstoffplane und beleuchtet, bildet eine Kreuzform, im Innenraum einer Kirche in Berlin. Ein Kunstwerk zu Frieden und Europa. Aber eben auch ein Kreuz.

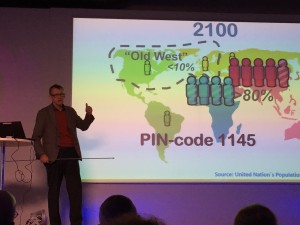

Die Künstlerin Mia Florentine Weiss nutzt die Nikolaikirche für ein spannendes Projekt, es geht um den Frieden in Europa 100 Jahre nach den Versailler Verträgen, es geht um Begegnung in dem durch das Kreuz entstehenden Raum, um Bewegung.

Frieden und Europa

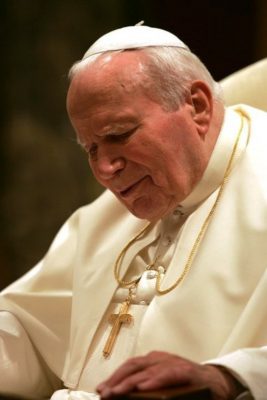

Die Kreuz-Symbolik ist fest in unserer europäischen Kultur verankert, über das religiöse hinaus. Das Kreuz ist auch mal für einen Streit gut, zuletzt prominent in Bayern, aber auch sonst wenn es um Schulen oder Gerichte geht. Immer geht es dabei um die Frage, für was es steht. Für Christus und sein Leiden? Das Abendland? Kultur? Tradition?

Nicht zuletzt damit spielt die Künstlerin, die ein großes begehbares Kreuz in eine Kirche gelegt hat. Oder hat hinfallen lassen? Wer weiß.

Spiel mit der Bedeutung des Kreuzes

Aber mindestens ich kann nicht anders, als bei dieser Kunst auch die Befragung des Religiösen zu sehen. Oder besser: vor allem eine Befragung des Religiösen. Ein Kreuz ist ja nicht nur ein Kreuz, schon gar nicht wenn das alte, spätgotische Kreuz samt Corpus im Kirchenschiff darüber steht.

Wenn man durch das Kreuz in der Kirche hindurch geht, stellt sich zuerst die Frage, was das sein soll. Man weiß um die Form, wenn man drinnen ist sieht man sie aber zuerst nicht. Man begegnet auch anderen Menschen im Kreuz, so das Museum nicht vollständig leer ist. Was soll das sein, oder bildlich mit der Installation gesprochen: Welchen Stellenwert, welchen Ort nimmt das Kreuz ein?

Welchen Ort hat das Kreuz?

Wir Christen verehren das Kreuz als Ort der Erkenntnis der eigenen Sünden und deren Vergebung. Es ist eine Verbindung. Es ist Ort der Begegnung mit Christus. Es ist auch Ort des Leidens in der Welt, auch wenn wir es nicht gleichsetzen können mit den Leiden des Menschen. Das Kreuz verweist gleichzeitig auf Gott und auf den Menschen.

Die Künstlerin Mia Florentine Weiss lädt dazu ein, das noch einmal aus einer künstlerischen Perspektive zu bedenken. Es mag ihr um ganz andere Themen gegangen sein, um Frieden und Europa, aber wie gesagt Christen verbinden mit dem Kreuz auch etwas anderes.

Verweisen auf Gott und Menschen

Haben wir die Deutungshoheit über das Kreuz verloren? Anfang der 2000er benutzte Madonna ein Kreuz bei ihrer Tournee-Show, Umhängekreuze sind Mode-Acessoires, ich will hier keine Litanei anstimmen aber es sind halt nicht mehr wir Christen, die entscheiden, wofür es zu stehen habe. Wir haben das Kreuz irgendwie verloren. Das Kunstwerk erinnert auch an diese Verlusterfahrung. Das schöne daran: das ist wiederum sehr christlich.

Denn ohne Verlust ist das Christentum nicht zu denken. Hier passt das Kreuz hin: Ich muss abgeben, wenn ich auf das Kreuz schaue und das Kreuz ernst nehme. Und dann kann ich das Kreuz auch neu entdecken. Etwa in dem Kunstwerk in Berlin.

Das Ganze ist noch bis Ende November zu sehen.

Und hier noch das Ganze im Film: