Es muss an der Basis beginnen. Wer ist Gott? Wie ist das mit dem Bösen? Und so weiter. Wenn wir über en Glauben sprechen, über Religion und Kirche, dominieren leider meistens diejenigen die Debatte, die über Moral sprechen. Oder es wird die „Hierarchie der Wahrheiten“ umgedreht und wir reden über Nachgeordnetes, als ob es das Wichtigste und vor allem das Entscheidende wäre.

Ja, der Teufel liegt im Detail und Gott auch, das stimmt und auch in den Kleinigkeiten und gerade in ihnen erkennen wir manchmal das Große.

Nur muss alles an der Basis beginnen. Bei der Synode – und auch dieses Stück hier nimmt seinen Ausgang bei der vergangenen Bischofssynode – gab es oft die Debatte, wie denn der Glauben an die kommenden Generationen weitergegeben werden könnte. Denn wenn das nicht gelingt, sind alle anderen Fragen irrelevant.

Die Ecksteine unseres Glaubens, die Basis, auf die müssten wir uns konzentrieren.

Auf die vier Fragen nach Gott und uns, wie es ein Synodenteilnehmer formulierte.

- Wer ist Gott?

- Wenn Gott gut ist, warum gibt es das Böse?

- Wenn Gott gut ist und es das Böse gibt, was tut Gott dann dagegen?

- Wenn Gott gut ist und es das Böse gibt und Gott etwas dagegen tut, wie können wir Teil davon werden?

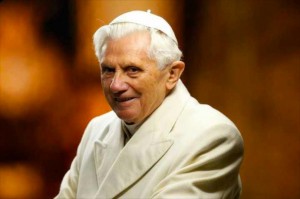

Ziemlich überzeugend, das. Die Antwort auf Frage Eins ist natürlich „die Liebe“. Auch die Schöpfung ist auf diese Liebe zurück zu führen, auch die Gesetze, alles was wir von Gott sagen und sprechen, wie Benedikt XVI. es in Deus Caritas Est ausgefaltet hat.

Die Liebe Gottes und das Drama der Sünde

Frage Zwei: Das Drama der Sünde. Hier müssen wir über uns Menschen reden und über das, was in der Menschheit und in unserem Leben alles falsch gelaufen ist. Wo Schwäche ist, wo Sünde, wo Versagen. Und was das für Folgen hatte und hat. Das Ganze ist natürlich komplexer als ich das hier in einigen Zeilen sagen kann. Aber zur Basis unseres Glaubens gehört eben auch der Kontrast, den wir zu der Liebe Gottes bilden.

Frage drei: Die Geschichte der Erlösung. Jesus und die Liebe, die in die Schöpfung kommt.

Erlösung. Und dann wir

Und Frage vier: Jüngerinnen und Jünger dieses Jesus Christus werden und sein und bleiben, Kirche werden und sein und bleiben.

Das erfindet nicht das Rad neu, aber es hilft vielleicht, das eigene Sprechen von Kirche und Glauben auf einen tragenden Grund zu stellen und sich nicht in Quisquilien zu verlieren. Die mögen wichtig sein, aber sie begründen keinen Glauben. Und schon gar nicht führen sie dazu, dass Menschen fragen, an was dir da eigentlich glauben.