Gott befreit. Das ist die Botschaft des Osterfestes. Was uns begrenzt, Sünde, Tod, all das wird weg genommen. Das Grab ist leer, wir sind frei, diejenigen zu sein, als die wir geschaffen und gewollt sind.

Die Feier beginnt am Gründonnerstag ganz bewusst mit dem Aufgreifen der Freiheitsgeschichte schlechthin, des Exodus des Volkes Israels aus Ägypten. Das Paschafest, das Jesus mit seinen Jüngern feiert und bei dem er ihre Füße wäscht, gehört zur Erinnerungs-Liturgie an diesen Exodus.

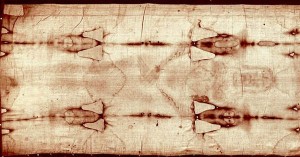

Das Grab ist leer

Wobei, man muss schon genau lesen, um zu verstehen, was für eine Freiheit das ist. Sie dreht sich um das Wort ‚Dienst‘. Dienst am Pharao bedeutet Sklaverei, und das Gegenteil ist der Gottesdienst. Gott befreit, damit sein Volk im dient, heißt es mehrfach im Buch Exodus, das Gegenteil von Unterdrückung ist also Gottesdienst.

Weswegen das Buch Exodus ja in seiner Mehrheit auch ein Buch des Bundesschlusses und der Liturgie, genauer des heiligen Zeltes, ist. Hier buchstabiert sich Freiheit aus: Gottesdienst.

Gottes Dienst an uns

Und dann kommt Jesus und dreht das. Gottesdienst, das ist auf einmal nicht mehr unser Dienst für Gott. Die Zeichenhandlung der Fußwaschung macht klar, dass wes Gottes Dienst an uns ist, der im Zentrum steht. Gottes Hingabe in Brot und Wein, Gottes Hingabe in Jesus am Kreuz.

All das, was wir tun und tun können, ist nur der Versuch einer menschlichen Antwort auf göttlichen Dienst. Für uns bedeutet Gottesdienst erst einmal Dank für die Erlösung, dank für den Dienst, den Gott zuerst getan hat. Nicht die Frage, was ich tun muss und darf ist er erste Schritt, dieser Schritt gebührt zuallererst Gott.

Ostern geht es ausschließlich darum, was Gott tut. Wir feiern das Osterfest und stehen staunend oder zweifelnd oder distant oder voller Freude davor, was uns dieses Fest erzählt. Jedes Jahr wieder.

In diesem Sinne darf ich Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest wünschen, der Herr ist auferstanden, wahrhaft auferstanden, Halleluja!