Wer sich mit Kirche befasst, kann das halbe Zitat aus dem Titel automatisch füllen. Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, oder er wird nicht mehr sein. so wird der Theologe Karl Rahner SJ zitiert. Die Art, Christsein und Kirche-Sein zu leben, bekommt durch dieses Zitat einen Vektor, eine Richtung. Und sie bekommt eine Kategorie, an der beide messbar sein werden, so scheint uns das Zitat zu sagen.

Nun ist das Wort „Mystiker“ ja besetzt. Wir vermuten zu wissen, was gemeint ist und vermuten auch, dass wir alle ungefähr dieselbe Vorstellung haben. Und deswegen gehen wir mit diesem Zitat etwas fahrlässig um.

Christsein und Kirche-Sein

Mystik, das hat den Klang des Individuellen, der direkten Verbindung mit Gott, ohne Lehr-Sätze. Eine auf persönliche Gotteserfahrung und nur auf diese bauender Glaube scheint anzuklingen.

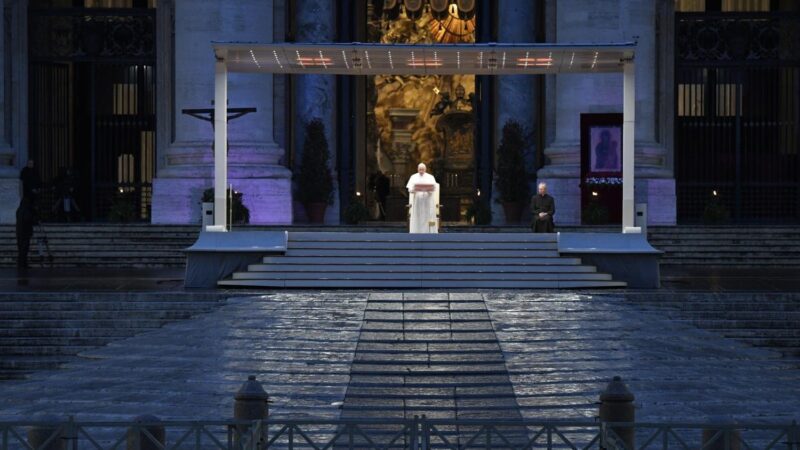

Spätestens ein Zitat von Papst Franziskus kann daran etwas rütteln: „Heute (..) spüren wir die Herausforderung, die „Mystik“ zu entdecken und weiterzugeben, die darin liegt, zusammen zu leben, uns unter die anderen zu mischen, einander zu begegnen, uns in den Armen zu halten, uns anzulehnen, teilzuhaben an dieser etwas chaotischen Menge, die sich in eine wahre Erfahrung von Geschwisterlichkeit verwandeln kann, in eine solidarische Karawane, in eine heilige Wallfahrt.“ (EG 87)

Chaotische Menge, solidarische Karawane

Mystik ist hier etwas anderes als das vermutete Individuelle, ganz Persönliche. Und doch nimmt es in Anspruch, Mystik zu sein. Und der Papst führt das auch weiter, in seinem Schreiben „Gaudete et Exsultate“: „(aus der Gemeinschaft) erwachsen auch echte mystische und in Gemeinschaft gelebte Erfahrungen“ (GE 142). Da ist Mystik eben nicht aufs Persönliche und Gott-direkte reduziert, sondern öffnet sich für andere Glaubende.

Helfen uns Rahner und sein Zitat also überhaupt weiter? Das tun sie, meine ich. Vor allem dann, wann man sich genauer anschaut, was Rahner mit seinem Ausdruck gemeint hat. Und dazu schlage ich vor, den Artikel von 1966 noch einmal zu lesen, in dem das vorkommt. Erschienen ist er in der Zeitschrift Geist und Leben unter dem Titel „Frömmigkeit heute und morgen“.

„Frömmigkeit heute und morgen“

Und da sind wir schon bei der ersten Auffälligkeit. Rahner sagt gar nicht „der Christ von morgen …“, in dem Artikel sagt er „der Fromme von morgen …“. Das vollständige Zitat lautet: „Der Fromme von morgen wird ein „Mystiker” sein, einer der etwas „erfahren” hat, oder er wird nicht mehr sein.”

Das Erste, was auffällt: es geht darum, wie Christsein morgen gelebt werden kann. Was Rahner da „der Fromme” nennt, oder weiter gefasst die „Frömmigkeit”, um die es geht, meint ja nichts anderes als den gelebten Glauben. Und das Zweite: es geht tatsächlich um Erfahrung des Glaubens, um Gotteserfahrung, da passt das zum Thema Mystik wie oben beschrieben, aber auch wie vom Papst formuliert.

Gelebter Glaube

Der Artikel macht auf mit dem Bezug zum Zweiten Vatikanischen Konzil, das bei Erscheinen des Artikels erst zehn Monate in der Vergangenheit lag. Der Ankerpunkt der Überlegungen ist also die Frage nach Erneuerung von Glaube und Kirche. Nicht nach Struktur, sondern nach dem Kern. Es könne kein Zweifel bestehen daran, dass die Kirche in Unruhe sei, beginnt der Text.

Wobei sich schon in seinen Überlegungen von damals unsere Probleme heute abzeichnen: wir seien uns über die Unruhe einig, „selbst wenn viele vielleicht nur darüber besorgt sind, dass andere „keine Ruhe geben”, wieder andere aber gerade wünschen, daß diese Unruhe größer sei, als sie ist.” Es gibt also verschiedene Formen der Unruhe.

Ausgangslage: Unruhe

Das Wort „Unruhe” wiederum lädt einmal mehr dazu ein, den Papst zu Rate zu ziehen, denn für Franziskus ist diese Unruhe ja etwas prinzipiell Gutes. Auch für Karl Rahner SJ ist der Ausgangspunkt ein guter, denn ohne das Konzil und die dadurch ausgelöste Unruhe wäre es ja nicht besser gewesen.

„Wer (die Unruhe) dem Konzil zum Vorwurf machen wollte, muss sich ernstlich fragen, ob er wünschen kann, dass die Kirche diese Kenntnisnahme ihrer wahren Situation noch ein paar Jahrzehnte – länger hätte es gewiß nicht gehen können – hinausgeschoben hätte und dann erst, aber noch viel radikaler als jetzt, in die „Krise” geraten wäre, die jetzt tatsächlich gegeben ist.“ Das ist Rahner-Sprech und kommt sprachlich fremd daher, passt inhaltlich aber auch noch heute. Das Prophetische dieses Artikels gilt auch jetzt, denn die ausgelöste(n) Unruhe(n) sind ja noch nicht vorbei.

Die Krise von heute

Hier, bei der Unruhe, setzt Rahner mit seinen Überlegungen an, „die Frage, die wir stellen, heißt also: Wie sieht die nachkonziliare Frömmigkeit von morgen aus?“ Sie braucht eine schöpferische Unruhe, greift Rahner noch mal den Ausgangspunkt auf.

Wichtig: Frömmigkeit oder auch modern gesprochen ‚Spiritualität‘ (ein Wort, was in dem Artikel bei Rahner nur ein mal vorkommt und das auch in Anführungszeichen, ein Zeichen der Veränderung unserer Sprache): das gibt es nicht im Singular. Oder als Einheitlichkeit. Es gibt nicht DIE Frömmigkeit, ein Maß an dem alles zu messen wäre. Da ist Rahner eindeutig.

Das Erbe und das Neue

Bevor er auf einzelne Dimensionen dieser Frömmigkeit eingeht, betont er die Balance zwischen Erbe und Neuem. Beides ist ihm wichtig und er warnt geradezu davor, das eine gegen das andere auszuspielen. Schmunzelnd darf ich Rahner noch mal zitieren: „Identität innerhalb des geschichtlichen Wandels zwischen alter und neuer Frömmigkeit besagt zunächst einmal eine Selbigkeit durch Bewahrung eines geschichtlichen Erbes in seiner Faktizität.“ Schmunzelnd deswegen, weil das nun wirklich eine Sprache ist, die ihr Alter verrät.

Es geht um ein „lebendiges Verhältnis zur Vergangenheit“, wie er verständlicher sagt. Das klingt selbstverständlich, war es aber in der wilden Phase direkt nach dem Konzil ebensowenig wie heute, die einen reklamieren das Neue für sich, die anderen die Tradition, beides ist verkürzt und verkürzend.

Gewohnheiten des Glaubens

Und noch ein wichtiger Punkt, bevor Rahner auf die einzelnen Dimensionen der Spiritualität von morgen eingeht: er nennt es die „inkarnatorische Kraft der christlichen Frömmigkeit“. Das Ausbilden von Gewohnheiten, von Institutionellem, von Form und Gestalt. „Man findet komplizierteste Yoga-Techniken sinnvoll und betrachtet alte christliche meditative Gebetsweisen, wie z. B. den Rosenkranz, als unmodern. Warum eigentlich?“

Es geht dabei nicht um das Festhalten an Formen, die nicht mehr die unseren sind. „All dieses Institutionelle der christlichen Frömmigkeit unterliegt vielfältigem Wandel. Gott sei Dank, dass es diesen Wandel gibt,“ so Rahner. Aber dabei dürfen wir eben nicht die Vorstellung von Gewohnheiten und Formen an sich über Bord gehen lassen.

Das ist die Basis. Danach geht es Rahner um drei Punkte, die ich in einem kommenden Post genauer anschauen möchte: um das persönliche und unmittelbare Gottesverhältnis – was ja das Wort Mystik legitimiert – es geht ihm um das Handeln als Teil des gelebten Glaubens und um eine „Neue Aszese“, wie er es nennt.

Aber schon in den vorausgeschickten Gedanken wird klar, in welche Richtung seine Mystik geht.