Auf die Tagesordnung hatten es die US-Bischöfe gesetzt: wie geht eigentlich ein Verfahren zum Umgang mit Missbrauch in Fällen, in denen es um einen Bischof geht? Seien es Vorwürfe, bei denen es um Missbrauch oder um Vertuschung geht? Verschiedene Vorschläge hatte es gegeben, einer wurde sogar vom Vatikan gestoppt, jetzt gibt es weltkirchlich einheitliche Verfahren zum Umgang damit.

Der Rechtstext, welcher an diesem Donnerstag im Vatikan vorgestellt wurde, macht zwar keine neuen Gesetze, aber er regelt dem Umgang. Er regelt Verfahren. Wer ist Ansprechpartner? Wer ist zuständig? Und so weiter.

Vorwürfe von Missbrauch

Da steht noch eine ganze Menge mehr drin, aber ich mag da jetzt mal hier den Punkt rausgreifen, den ich zu Beginn genannt hatte: die Bischöfe.

Bischöfe müssen ihre Verantwortung als Leiter eines Bistums wahrnehmen. Und wenn sie es nicht tun, dann müssen sie sich dafür verantworten. Das bedeutet nicht gleich den Generalverdacht gegen alle Bischöfe. Es bedeutet aber, dass Verantwortung Konsequenzen hat.

Und diese wollen geregelt werden. Die dürfen nicht im Ermessen Einzelner liegen. Zur Leitung dazu gehört auch, dass man weiß, wie damit umgegangen wird. Transparenz eben.

Tranzparenz gehört zu Leitung dazu

Zu oft wird Autorität in der Kirche als „Dienst” oder „Vollmacht” bezeichnet und damit verschleiert. Es geht aber um Leitung, und die will ausgeübt werden. Papst Franziskus stellt mit seinem Motu Proprio sicher, dass genau das auch passiert.

In der Vergangenheit hatte es auch aus dem Vatikan, vom Papst selber, Überlegungen und Projekte dazu gegeben, aus denen ist aber nichts geworden. Man hat stattdessen diesen Weg gewählt.

Drei Elemente sind dabei besonders wichtig:

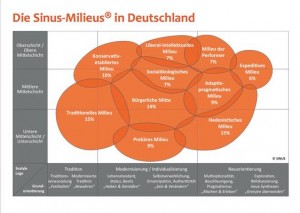

Die Fragen bleiben erstens lokal. Das System der Kirchenprovinzen – denen jeweils ein Erzbischof vorsteht – soll das sicher stellen. Zweitens ist der Vatikan und damit die Weltkirche eingebunden, damit die Standards auf der ganzen Welt gleichbleiben und nicht lokale Kulturen das Verfahren bestimmen. Drittens gibt es die Möglichkeit, Fachleute einzubeziehen. Die werden in der kirchlichen Sprache als „Laien“ bezeichnet, aber das ist ja das Gegenteil von dem, was sie wirklich sind: Fachleute nämlich.

Es ist halt wie bei dem berühmten Baustellenschild: „Eltern haften für ihre Kinder“. Das ist nicht die Forderung nach einer Leine, das ist keine Drohung, aber es regelt die Verantwortlichkeiten. Und wer Verantwortung hat, kann sich nicht rausreden. So ein Baustellenschild hat die katholische Kirche nun.