Rassismus und Ausgrenzung. Die Missbrauchskrise. Die Polarisierung von Gesellschaft und Politik. Eine zerstörerische Form der Wirtschaft. Und natürlich allem voran die weltweite Corona-Krise: Der Welt geht es gerade nicht besonders gut. Papst Franziskus äußert immer wieder dazu, nun aber ausführlich und konkret an der Corona-Krise aufgehängt. Und er tut es ausdrücklich aus einer geistlichen Perspektive. (Nebenbemerkung: die muss man nach den medialen Verarbeitungen der Vergangenheit allerdings erst gegen Widerstände entdecken. Aber das lohnt sich).

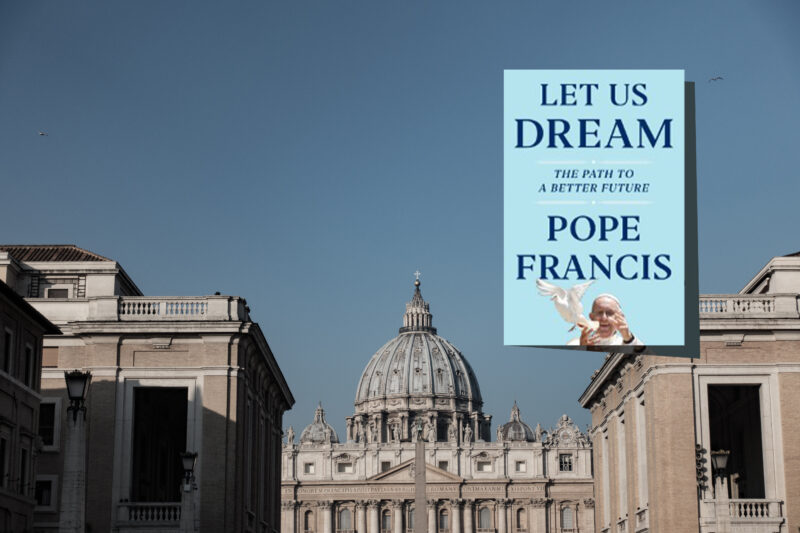

Es ist ein ganzes Buch geworden, entstanden aus Gesprächen und Austausch mit dem britischen Journalisten Austen Ivereigh. Die erste Version des Buches, die Originalsprache Englisch, ist seit heute auf dem Markt. Eine deutsche Übersetzung folgt am 4. Dezember. Und dann schreibe ich hier auch mehr zum Inhalt. Aber etwas schon mal vorweg:

Der Welt geht es nicht gut

„Lange Zeit dachten wir, wir könnten in einer kranken Welt gesund sein. Aber die Krise hat uns vor Augen geführt, wie wichtig es ist, für eine gesunde Welt zu arbeiten“. Dieses Papst-Zitat steht über dem nun veröffentlichten Buch, und es gibt sehr gut die Zielrichtung wieder. Es ist nicht das erste Mal, dass der Papst sich dazu äußert, nun tut er es aber ausführlich und darüber hinaus leidenschaftlich und sehr persönlich.

Zur Transparenz ein persönliche Bemerkung: In den vergangenen Monaten konnte ich nicht nur das Buch schon lesen, sondern ich war auch an seiner Übersetzung beteiligt. Spannend, auch weil der Papst selbst bis zuletzt sehr aktiv bei der Erstellung beteiligt war.

Ein sehr persönliches Buch

Und auch wenn es ein Papstbuch ist, der Helfer beim Zustandekommen war der Papstbiograph Austen Ivereigh. Und dem habe ich zum Erscheinen einige Fragen gestellt:

Hagenkord: Austen, du hast das Projekt begonnen und ausführlich mit dem Papst an diesem Thema gearbeitet, was sagt Franziskus, das andere noch nicht gesagt haben?

Austen Ivereigh: Dies ist das erste Buch eines Papstes als Antwort auf eine globale Krise, ein Buch, das uns geistliche Orientierung inmitten einer Krise bietet. Natürlich hat er das schon seit dem berühmten Urbi et Orbi vom 27. März dieses Jahres an getan, aber hier tut er dies in einer konzentrierten, intimen, direkten Weise. Er spricht sozusagen zu jedem von uns als Individuen und zu uns allen als Gemeinschaft.

Das große Thema des Buches ist, wie wir vermeiden können, die Chance dieser Krise zu verpassen, indem wir Gott in die Geschichte – in unsere Geschichte – hineinlassen und den Versuchungen und Hindernissen ausweichen, die dazu führen, dass wir diese Chance verpassen. Es ist so etwas wie eine ausführliche Meditation zum Hölderlin-Zitat aus dem Prolog des Buches: „Wo aber Gefahr ist, wächst / das Rettende auch“.

Ich glaube nicht, dass dies jemals zuvor getan wurde. Und obwohl das der Schwerpunkt ist, erstreckt sich das Buch weit über viele Themen, die er als Papst noch nie zuvor, zumindest nicht auf diese Weise, angesprochen hat. Von diesen Themen möchte ich sein Verständnis von Leitung durch Frauen als Zeichen der Zeit erwähnen; außerdem seine Meditation über die „abgeschottete Geisteshaltung“ als eine Form der Abwendung von der Sendung der Kirche – die Versuchung von Eliten und kleinen Gruppen von Puristen, sei es auf der linken oder rechten Seite der Kirche; ich möchte nennen seine Sichtweise auf die Unterscheidungsprozesse während der Bischofssynoden seines Pontifikats; und schließlich die These in Teil III des Buches, dass unsere vielfältigen Krisen ihren Ursprung im Verlust des Sinns für die Würde des Volkes haben und wie wir die Wiederherstellung dieser Würde zum zentralen, übergeordneten Prinzip unserer post-Covidischen Welt machen müssen. All dies ist neu.

Hagenkord: Es ist nicht das erste Mal, dass der Papst über unseren Weg aus der Krise spricht, es gibt sogar ein kleines Buch mit seinen Texten. Was macht diesen neuen Text besonders?

Ivereigh: Was ‚Let Us Dream‘ als Text einzigartig macht, ist, dass er die Frucht der vielen Gespräche ist, die Franziskus und ich im Laufe des Sommers geführt haben, aber dass er nicht als Interview, sondern als Narrativ geschrieben ist. Es ist in drei Teile gegliedert: „Eine Zeit zum Sehen”, „Eine Zeit zum Wählen” und „Eine Zeit zum Handeln“.

Jeder Abschnitt fühlt sich sehr unterschiedlich an, aber jeder ist ein wichtiger Teil eines Prozesses der Umkehr: Lernen, die Wirklichkeit zu betrachten und von dem, was wir sehen, berührt zu werden; lernen, zu unterscheiden, was von Gott ist und was Gott ablenkt oder untergräbt; und mutig im Einvernehmen mit dem Guten Geist handeln, um eine neue Zukunft herbeizuführen: eine Wirtschaft, die sich um die Armen kümmert, Zugang zu Arbeit ermöglicht und der Natur Raum gibt; eine Politik, die den Menschen nicht nur eine Stimme, sondern einen Platz am Tisch gibt; und eine Gesellschaft, die die Geschwisterlichikeit widerspiegelt, anstatt sie zu untergraben.

Auch wenn ich die Fragen gestellt und die ersten Entwürfe gemacht habe, habe ich eigentlich nur das Gerüst bereitgestellt, an dem er seine Einsichten und Anleitungen aufhängen konnte. Auch die Tatsache, dass es sowohl in Englisch als auch in Spanisch verfasst wurde – wir haben zwei Originaltexte erstellt, von denen die anderen Übersetzungen, einschließlich der deutschen, angefertigt wurden – war ein weiteres Novum in der Geschichte solcher Bücher. Es gab bereits erste Reaktionen dazu, wie natürlich Franziskus auf Englisch klingt. Ich scherzte mit ihm, dass er in ‚Let Us Dream‘ der am natürlichsten englisch klingende Nachfolger des heiligen Petrus seit Adrian IV. im zwölften Jahrhundert ist, der einzige englische Papst überhaupt! Das gefiel ihm, glaube ich.

Hagenkord: Glaubst du, dass Franziskus eine Chance hat, mit diesen Themen gehört zu werden?

Ivereigh: Er wird bereits gehört. Teile des Buches wurden zusammen für einen großen „Op Ed” in der New York Times letzte Woche verwendet, der einen großen Eindruck hinterließ. Es wurde in La Repubblica in Italien, ABC in Spanien und The Times hier im Vereinigten Königreich auszugsweise veröffentlicht. Und es hat wegen seiner akuten Beobachtungen über die Krise, über Frauen, über die Verfolgung der Uiguren (die eine verärgerte Reaktion der chinesischen Regierung auslöste) eine weltweite Berichterstattung ausgelöst – also ja, er wird gehört.

Und all das, bevor das Buch tatsächlich herauskommt und gelesen wird. Meine Hoffnung für ‚Let Us Dream‘ ist, dass sich die Menschen jenseits der Schlagzeilen und der aufmerksamkeitsstarken Dinge darin, die verblassen werden, mit der spirituellen Weisheit und Leitung im Herzen des Buchs beschäftigen.

Hagenkord: Der Papst will unsere Meinung oder unsere Denkweise ändern. War er bei seinem ersten Leser, also bei dir, erfolgreich?

Ivereigh: Auf Englisch sprechen wir von „preaching to the choir”, und in meinem Fall gebe ich gerne zu, dass ich nicht nur sein Biograf, sondern auch ein Schüler bin. Mein Denken und meine Denkweise haben sich durch Franziskus in den letzten sieben Jahren grundlegend verändert.

Du könntest also erwarten, dass ich von meiner Einstellung nicht viel ändern musste, während ich mit ihm an ‚Let Us Dream‘ arbeite. Und doch hat es mich verändert.

Ich stelle mir die Frage, ob ich mich während dieser wiederholten Lockdowns hinter meine Rollen und Funktionen zurückziehe oder ob ich, wie Franziskus drängt, hinausgehe, um zu dienen. Ich denke viel über seine Herausforderung an uns nach, diese Gelegenheit zum Wandel nicht ungenutzt verstreichen zu lassen; ich höre den Nachrichten zu und frage mich: Warten wir nur darauf, zum Status quo ante zurückzukehren? Die Antwort darauf lautet größtenteils ja.

Und doch verfolgt mich das, was der Papst uns sagt: dass wir nicht zurückgehen können, dass man in einer Krise wie dieser entweder besser oder schlechter wegkommt, aber nicht mehr derselbe sein wird. Ich denke also, die Herausforderung des Buches ist, wenn überhaupt, größer denn je.

Und ich glaube, dass es die Menschen verändern wird, so wie mich.