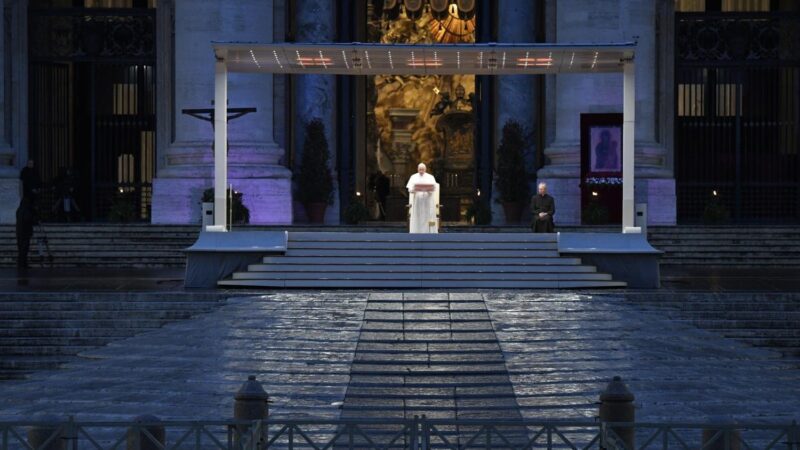

Der Mensch lernt durch Wiederholungen. Ein pädagogisches Prinzip, dessen sich der Vatikan seit einigen Wochen wieder bedient. Es ist bekannt, dass der Papst eine Enzyklika veröffentlichen wird. Die Themen werden bis dahin schon gut vorbereitet: es ist Zeit für die aktualisierte und angewendete Soziallehre der katholischen Kirche.

Seit August etwa spricht der Papst bei den Generalaudienzen Themen der kirchlichen Soziallehre an, Auslöser ist immer die durch Corona ausgelöste oder auch sichtbar gemachte Krise. Er verbindet seine Aussagen zur Soziallehre der Kirche, wie er sie in Laudato Si’ formuliert hat, mit der aktuellen Krise: „Unsere Gesundheit hängt von der Gesundheit der Ökosysteme ab, die Gott geschaffen und die zu hüten er uns aufgetragen hat (vgl. Gen 2,15). Sie zu missbrauchen, ist eine schwere Sünde, die schadet und krank macht (vgl. LS, 8; 66)“.

Angewendete Soziallehre der katholischen Kirche

Oder eine Woche früher: „Die Krise, die wir wegen der Pandemie erleben, betrifft alle; wir können besser aus ihr herauskommen, wenn wir alle gemeinsam das Gemeinwohl suchen. … wenn die Lösungen für die Pandemie Spuren von Egoismus tragen, sei es von Menschen, Unternehmen oder Nationen, können wir vielleicht aus der Coronavirus-Pandemie herauskommen, aber sicherlich nicht aus der menschlichen und sozialen Krise, die das Virus hervorgehoben und akzentuiert hat. Seid also vorsichtig, nicht auf Sand zu bauen (vgl. Mt 7,21-27)! Um eine gesunde, alle Menschen einschließende, gerechte und friedliche Gesellschaft aufzubauen, müssen wir dies auf dem Fels des Gemeinwohls tun.“ Wir kennen unseren Papst, das ist alles schon Vorbereitung auf die Enzyklika, bzw. die Enzyklika wird diese Katechesen dann bündeln.

Aber nicht nur das: der Papst trifft sich mit Menschen, die seine Anliegen teilen. Und die Rede vor der UNO-Genertalversammlung kommt auch noch dazu. Und dann kommt dann nich ein Buch, das ein US-Amerikanischer Verlag schon angekündigt hat. Autor: Papst Franziskus. Titel: Let us dream! Alles umkreist derzeit diesen Themenkomplex, so scheint es.

Umkreisung des Themas

Den Rahmen oder die Entwicklungsspur dafür gibt der Kardinalstaatssekretär des Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, in einem langen Interview wieder, er zieht die Linie der Sozialaussagen der Kirche von Benedikt zu Franziskus: „Benedikt sprach [Caritas in Veritate] von einer Ökonomie, in der die Logik des Gebens, das Prinzip der Unentgeltlichkeit, das nicht nur Solidarität, sondern noch tiefer menschliche Brüderlichkeit ausdrückt, Platz finden muss. Franziskus [Laudato Si’] hat das Thema der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung im Kontext einer „integralen Ökologie” wieder aufgegriffen: ökologisch, wirtschaftlich, sozial, kulturell und spirituell.“ Die Soziallehre der Kirche sei eine solide Orientierung, die sich „ständig aktualisiere“. Genau das dürfen wir wohl von der Enzyklika erwarten.

Auch in Deutschland beraten die Bischöfe gerade bei ihrer Vollversammlung unter anderem die Corona-Auswirkungen auf die Kirche und die Antworten aus dem Glauben auf die Probleme, die entstanden sind oder die sichtbar wurden. Genau an diesen Antworten versucht sich der Papst: „Die gegenwärtige Pandemie zeigt, wie sehr wir alle miteinander verbunden sind – im Schlechten wie im Guten. Daher können wir nur gemeinsam und solidarisch diese Krise überwinden. … Solidarität ist mehr als die ein oder andere großzügige Geste. Es geht dabei um eine Mentalität, eine Gesinnung des „Wir“, für die jeder Mensch gleich wichtig und wertvoll ist. Solidarität bedeutet also auch Gerechtigkeit.“